- Die Aufnahme des Oktoberdiploms in der Öffentlichkeit

- Arbeiten zur Umsetzung des Oktoberdiploms

- a) Bestimmungen für das ganze Reich

- b) Bestimmungen für Ländergruppen oder für einzelne Länder

- Vertrauensmänner und Landtagswahlordnungen

- Landesstatute

- Selfgovernment

- Aufbau der neuen Verwaltung in den Ländern der Stephanskrone

- Territorialfragen

- Die Nationalitäten- und die Sprachenfrage

- Das sogenannte Scheitern des Oktoberdiploms – Von Gołuchowski zu Schmerling

- Von Rechberg zu Erzherzog Rainer

- Weitere Themen – Pressepolitik – Protestantenpatent für Cisleithanien

Die Aufnahme des Oktoberdiploms in der Öffentlichkeit - Retrodigitalisat (PDF)

Die erste Seite des liberalen Wiener Blattes „Die Presse“ vom 23. Oktober 1860, es war ein Dienstag, berichtete unter anderem über das soeben erschienene Oktoberdiplom, über die Reise des Kaisers nach Warschau und über die Plebiszite in Neapel. Das Blatt vereinigte damit wie ein Hohlspiegel scheinbar auseinander liegende Nachrichten, die zusammen und in ihrer Gleichzeitigkeit gesehen ein klares Bild vom Zustand des Kaisertums Österreich zeichneten. Es ging darum, nach einer militärischen Niederlage alle Anstrengungen zu unternehmen, innen- und außenpolitisch wieder Tritt zu fassen.

Der Leitartikel war überschrieben mit „Das kaiserliche Diplom vom 20. Oktober“ und pries in hohen Tönen das am Samstag davor unterzeichnete, am Sonntag in der amtlichen Wiener Zeitung publizierte Staatsgrundgesetz. „Österreich besitzt eine Verfassung“, jubelte das Blatt und stellte fest, daß die befürchtete Bevorzugung eines Reichsteiles, gemeint war Ungarn, nicht eingetreten sei. Jene große Partei, das waren die Deutschliberalen, deren Ziel „eine einheitliche Entwicklung des Gesamtstaates unter freien Institutionen und bei gleicher Berechtigung Aller“ sei, brauche nun nicht mehr besorgt zu sein. Zwar seien die Landesordnungen noch nicht bekannt, doch könne man der Regierung nun vertrauen, daß dieselben den Grundsätzen der neuen Verfassung entsprechen würden. Der Leitartikel war flankiert von Telegrammen aus Linz, Troppau, Agram, Pest und Triest, die alle über die günstige, freudige, ja jubelnde Aufnahme der kaiserlichen Erlässe berichteten, einschließlich festlicher Stadtbeleuchtungen, Festtheater und Te Deum. Nur aus Pest wurde die Einschränkung berichtet, daß das Manifest zwar bei den gebildeten Schichten freudige Aufnahme gefunden habe, daß aber „die Massen […] davon noch zu wenig Kenntnis erlangt“ hätten.

Unter den Telegrammen fanden sich auch zwei aus Warschau mit der Nachricht, daß Se. Majestät der Kaiser von Österreich am Montag am Nachmittag in der Stadt eingetroffen und von Zar Alexander von Rußland vom Bahnhof abgeholt worden sei. Im Konvoi || S. 10 PDF || befanden sich nicht nur der russische Thronfolger, sondern auch der preußische Prinzregent und die preußischen Prinzen.

Schließlich findet sich auf derselben Seite noch ein Zweizeilen-Telegramm: „Neapel (ohne Datum). In zwanzig Provinzen hat fast Alles für die Annexion gestimmt“.

Das letztgenannte Telegramm erinnerte den kundigen Leser an die Ursache der prekären Lage der Monarchie. Die Niederlage im Feldzug gegen Sardinien-Piemont und Frankreich im Jahre 1859 hatte den weitgehenden Rückzug Österreichs aus Italien erzwungen und ein ungeahntes Erstarken der italienischen Einigungsbewegung ermöglicht. Diese hatte nach den Plebisziten in Nord- und Mittelitalien vom Frühjahr 1860 durch die singuläre Aktion des Zugs der Tausend unter Giuseppe Garibaldi eine Fortsetzung im Süden gefunden, und eben an dem Tag, an dem in Wien das Oktoberdiplom publiziert wurde, begannen im Königreich beider Sizilien die Volksabstimmungen für den Anschluß an das Königreich Viktor Emanuels II. Die innere Schwäche und die äußere Isolierung machten es Österreich unmöglich, diesen bedeutenden Staatsbildungsprozeß in seinem alten Herrschaftsgebiet zu verhindern.

Mit der Einberufung des verstärkten Reichrates und mit der Erlassung des Oktoberdiploms als Antwort auf dessen Beratungen schien es dem Kaiser und der Regierung immerhin gelungen zu sein, die überfällige innere Erneuerung und Konsolidierung anzubahnen. Gleichzeitig hatte Außenminister Johann Bernhard Graf v. Rechberg und Rothenlöwen begonnen, Österreich aus der äußeren Isolierung zu führen. Im Sommer hatte sich der Kaiser zweimal mit dem preußischen Prinzregenten Wilhelm getroffen, in Baden-Baden und in Teplitz, und je einmal mit König Johann von Sachsen und König Maximilian II. von Bayern1. Rechberg bemühte sich, Großbritannien in Handelsfragen entgegenzukommen. Er lege unter den gegenwärtigen Konjunkturen den größten Wert auf die Gewinnung der englischen Allianz, hatte er in der Ministerkonferenz gesagt2. Ein deutliches Zeichen und Höhepunkt dieser Politik sollte die Konferenz von Warschau mit dem russischen Zaren und dem preußischen Prinzregenten sein3.

Die Tage in Warschau waren nicht ohne Hoffnung. Bei der Abreise war der Kaiser auf der Fahrt zwischen Schönbrunn und dem Nordbahnhof von einer begeisterten Menge verabschiedet worden. In Ungarn ließ Generalgouverneur Ludwig Ritter v. Benedek Plakate anbringen, in denen es hieß: „Die Wünsche des Landes sind erfüllt, verfassungsmäßige und gesetzliche Zustände sind wiederhergestellt.“4 Ein Durchbruch im Inneren und gute äußere Kontakte schienen so manche bittere Erfahrung der letzten Jahre vergessen zu machen. Mit freiem Rücken im eigenen Haus und mit einer erneuerten konservativen Allianz ließ sich vielleicht doch das italienische Blatt wenden oder zumindest die französisch-sardinische Achse schwächen.

|| S. 11 PDF || In der Tat waren die Nachrichten aus der Heimat nicht schlecht. Ein Konvolut mit Telegrammen und Briefen an Rechberg über die Aufnahme des Diploms und über die Stimmung im Lande geben davon Zeugnis. Es handelt sich um die Korrespondenz mit Außenminister Rechberg in Warschau, wohin er den Kaiser begleitete5. Aus diesen Texten geht die große Anspannung hervor, in der sich die ungarischen Altkonservativen befanden, und die Erleichterung über jede halbwegs positive Nachricht. So schrieb Emil Graf Dessewffy aus Pest an Anton Graf Szécsen in Wien, er habe eine „ruhig überlegende, durch das Nichterwartete überraschte, im Ganzen nicht schlechte Stimmung“ gefunden. Szécsen beeilte sich, die Nachricht nach Warschau weiterzuleiten. In einem ausführlicheren Bericht schrieb Dessewffy, die Wiederherstellung der Verfassung erzeuge in Pest eine überwältigende Orientierungslosigkeit. „In den zwölf Jahren hat sich die separatistische Idee, der Haß gegen Österreich festgesetzt. Das läßt sich nicht in einem Tag kurieren.“ Jetzt sei vor allem die Verbesserung der auswärtigen Verhältnisse notwendig. Bald werde man fragen: „Was ist Teplitz? Was ist Warschau?“ Im Inneren aber sei notwendig „gutes Regieren und ein konsequentes und im Sinne des Umschwungs fortgehendes Verfahren in bezug auf die nichtungarischen Länder“. Über Ferencz Deák schrieb Dessewffy: „Mit Deák habe ich ungestört nicht sprechen können bis jetzt. Bis jetzt weiß ich das Eine: gegen die Sache agitieren wird er nicht. Was er darüber eigentlich denkt, weiß ich nicht, aber ich werde es erfahren.“ Vom neu ernannten Hofkanzler Nikolaus Freiherr Vay v. Vaya berichtete Szécsen an Rechberg, daß sich dieser gar keine Illusionen über die Schwierigkeiten mache, aber ruhig und entschlossen sei und nicht an der Möglichkeit zweifle, sie zu überwinden.

Das Konvolut enthält auch Nachrichten über verschiedene Festlichkeiten. Aus vielen Städten wurden „Stadtbeleuchtungen“ gemeldet, d. h. die Bewohner erleuchteten am Abend aus eigenem oder aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses ihre Fenster, eine einfache und beliebte Möglichkeit, Festesfreude zum Ausdruck zu bringen. Solche Illuminationen wurden u. a. aus Graz, Agram, Ödenburg, Preßburg und Triest berichtet.

Schon am 23. Oktober 1860 begannen sich einzelne Töne von Enttäuschung beizumischen. In Prag wurde die Stadtbeleuchtung wieder abgeblasen. In Buda und in Pest sollte am Abend beleuchtet werden, das wurde Anlaß zu „Exzessen“. Junge Leute zogen durch die Straßen und warfen beleuchtete Fenster ein. Das Militär schritt ein, einige wurden verhaftet, einige verwundet, einer erlag sogar den Verletzungen. Szécsen versuchte zu beruhigen und telegrafierte nach Warschau: „Baron Vay hat zustimmende, befriedigende Briefe aus allen Teilen Ungarns, namentlich beachtenswert aus Debreczin. Exzesse in Pest Folge der Desorientierung und moralischen Deroute der revolutionären Partei, welche alles in Bewegung setzen wird, um ihr Terrain wieder zu gewinnen […].“6 Es gab auch das Gegenteil: in Triest wurden unbeleuchtete Fenster eingeschlagen.

Die Stimmung veränderte sich von begeistert zu abwartend. Die Slawen und Rumänen bemerkten die Zugeständnisse an die ungarische Sprache, die Serben und Rumänen waren enttäuscht über die angekündigte Angliederung der serbischen Woiwodschaft an Ungarn, || S. 12 PDF || die Demokraten in Prag waren mißmutig, die Deutschen entdeckten die großen Zugeständnisse an die Ungarn. „Ungarns Sonderstellung erregt Unbehagen“, hieß es aus Graz. In Brünn folgerte man aus den „außerordentlichen Zugeständnissen an die Ungarn, daß die Landesstatute der deutsch-slawischen Länder, liberal gehalten, sehr befriedigen werden“. In Prag verbreitete sich die Ansicht, daß Ungarn vorzüglich gewonnen habe. Nicht ohne Grund hatte Dessewffy von der Notwendigkeit gesprochen, den nichtungarischen Ländern gegenüber eine „im Sinne des Umschwungs“ konsequente Politik zu betreiben.

Am 26. Oktober traf der Kaiser wieder in Wien ein. Die Gespräche in Warschau waren nicht nach Wunsch verlaufen. Es war zu keiner Neuauflage der Heiligen Allianz gegen die revolutionären Kräfte gekommen. Österreich konnte zwar mit der Unterstützung Preußens und Rußlands im Fall eines Angriffs durch Sardinien rechnen, nicht aber mit der Unterstützung zur Wiedererlangung der früheren österreichischen Stellung in Italien. Der Öffentlichkeit gegenüber war ohnehin nur die Verbesserung der persönlichen Atmosphäre als Ziel der Zusammenkunft herausgestellt worden. „Die Presse“ kommentierte das Ergebnis lakonisch mit dem Satz: „Die Lage ist na ch Warschau, was sie vor Warschau war.“ Weder die antirevolutionären Hoffnungen der „Kreuzritter und Ultramontanisten“, noch die Erwartungen der „Gemäßigten“, die mit einem starken Signal gegenüber Frankreich und Sardinien zufrieden gewesen wären, seien erfüllt worden. Aber auch Frankreichs Idee eines europäischen Kongresses zur Lösung der italienischen und sonstiger Fragen sei nicht aufgegriffen worden7.

Inzwischen war in der Wiener Zeitung vom 24. Oktober das Landesstatut für die Steiermark publiziert worden, als erstes der vier bereits vom Kaiser genehmigten Statute. Die neue konservative Zeitung „Das Vaterland“ meinte in einem ersten Kommentar, die Gegner des ständischen Prinzips müßten wohl zufrieden sein mit der neuen Landesvertretung angesichts der starken Berücksichtigung des Mittelstandes, eher könnte der Großgrundbesitz wegen Benachteiligung Bedenken haben8. In der Tat stellte „Die Presse“ fest, daß zwar leider das ständische Prinzip beibehalten worden sei, daß aber doch die Zusammensetzung wesentlich anders sei als früher und daß die Abgeordneten nach dem neuen Statut „schon das Bild einer wahren Repräsentanz ergeben könnten“. Zugleich sah „Die Presse“ sofort, „daß der steiermärkische Landtag sich daher in weit engeren Grenzen zu bewegen hat, als dies in dem ungarischen Landtage der Fall zu sein scheint“9. In der „Ost-Deutschen Post“ kritisierte Ignaz Kuranda, daß das Statut statt der erhofften Interessenvertretung doch wieder eine ständische Vertretung bringe, ebenso daß die Landtagsabgeordneten Gemeinderäte sein müßten10. Mit jeder neuen Landesordnung vergrößerte sich die Enttäuschung bei den Deutschliberalen. Am 27. Oktober erschien das Landesstatut für Kärnten in der Wiener Zeitung. Ein paar Tage später schrieb „Die Presse“, es gehe ihr vor allem um den Reichsrat, die Landtage würden sie nur interessieren als Wahlkörper für diesen. Nun kam die Kritik: „Wir vermögen uns nicht zu denken, || S. 13 PDF || daß in Niederösterreich ein Wahlgesetz mit streng ständischen Grundlagen angewendet werden wird, während die Ungarn für ihre Landtagswahlen nahezu das allgemeine Stimmrecht erhalten. […] Und warum soll überhaupt der Bürger von Wien des wichtigsten politischen Rechts, des Wahlrechts beraubt sein, das ein ganz gleichsituierter Bürger in Kecskemet ausüben darf? Soll es in der Tat dahin kommen, daß die Österreicher nach Ungarn einwandern müssen, um politisch mündig zu werden?“11 Am 1. November folgte das Statut für Salzburg. „Der Inhalt desselben hat unsere Erwartungen abermals um einige Grade niedriger gestimmt und uns in unseren Hoffnungen kühler gemacht“, schrieb „Die Presse“12. Viel radikaler als im Kommentar zum steiermärkischen Statut fand sie nun, das doppelt indirekte Wahlsystem sei „mit wahrer Repräsentation ganz unvereinbar“. Am 13. November wurde das Tiroler Statut publiziert. Tags darauf schrieb „Die Presse“, dieses Statut widerlege alle jene, die aufgrund der Ablehnung der bisherigen Statute auf einen Wandel in der Regierung gehofft hatten (entsprechende Gerüchte kursierten bereits). Vielmehr sei im Tiroler Statut das klerikale und das adelige Element sogar noch stärker vertreten. Am 20. November erschien ein Artikel, der der Regierung vollends den Fehdehandschuh hinwarf. Die ungünstige Aufnahme der bisherigen vier Statute sei offenbar, die Stimmung sei so schlecht wie vor dem 20. Oktober, es bestehe ein „ungeheurer Abstand“ zwischen den ungarischen und den außerungarischen Provinzen, das sei ein schwerer Fehler. Am Ende forderte sie, wenn auch ohne den Namen zu nennen, die Ablöse des Staatsministers Agenor Graf Gołuchowskis. Offenbar sei der Gedanke der ungarischen Minister ein anderer als der des Redakteurs der Landesstatute. Die Angleichung des Rechts zwischen Ungarn und den übrigen Provinzen sei „nicht durch eine Verständigung unter den Ministern erreichbar, sondern nur durch einen Ministerwechsel. Die vier publizierten Landesstatute können nicht bleiben, wie sie sind.“13 So hatte sich also die Stimmung in wenigen Wochen verändert14. Am 29. November wurde das erstmals in der Ministerkonferenz offen ausgesprochen. Finanzminister Ignaz Edler v. Plener wies auf die „steigende Unzufriedenheit in den deutschen Ländern mit den ihnen gewährten politischen Institutionen“ hin.

In diesen Wochen stieg aber auch die Ablehnung des Oktoberdiploms in Ungarn an. Es begann jene immer heftiger werdende Bewegung in den Komitaten, die schließlich in der Steuerverweigerung ein für die altkonservativen Politiker und überhaupt für die Regierung überaus unangenehmes Instrument des Protestes fand. Auch hier war es der Finanzminister, der es erstmals in der Konferenz aussprach. Am 1. November sagte er, daß „neuesten Berichten aus Ungern zufolge, die Steuern dort sehr unregelmäßig eingehen, ja hin und wieder wirkliche Steuerverweigerung zu besorgen ist“15.

|| S. 14 PDF || Das Oktoberdiplom löste also eine kurze Begeisterung, in Ungarn wenigstens ein überraschtes Nachdenken aus. Nur zu bald aber folgten wachsende Enttäuschung und immer heftigere Ablehnung, sowohl bei der Mehrheit der politischen Akteure in Ungarn als auch in den „übrigen, nicht zur ungarischen Krone gehörenden Ländern“, wie es im Artikel III des Diploms hieß.

An der wachsenden Enttäuschung konnten auch kleine Gesten einer politischen Entspannung nichts ändern, wie sie von den Ministern angeregt oder befürwortet wurden und die den bisherigen Gegnern der Regierung galten. So wurden 17 in Josefstadt aus politischen Gründen Internierte freigelassen16. Nachdem Benedek eigenmächtig sämtliche Verwarnungen an Zeitungen annulliert hatte, wurden auch die Zeitungen außerhalb Ungarns amnestiert, und alle Verwarnungen wurden aufgehoben17. Schließlich wurden auch jene Untersuchungen und Prozesse wegen Majestätsbeleidigung eingestellt bzw. niedergeschlagen, wo der Tatbestand nur darin bestanden hatte, eine Änderung des Regierungssystems zu verlangen, wie sie dann tatsächlich mit dem Diplom erfolgt war18.

Auch eine andere mehrfach beabsichtigte aber nicht durchgeführte Maßnahme hätte die Stimmung wohl nicht verbessert. Der Kaiser beauftragte am 13. November den Finanzminister, alle Beschwerden und Wünsche, die im Reichsrat vorgebracht worden waren, zu sammeln und in eine Übersicht zu bringen. Er wollte sie dann in der Art eines „Abschiedes“ erledigen19.

Es folgten spannungsgeladene Wochen, bis sich im Wiener Machtzentrum die Überzeugung von der Notwendigkeit eines neuerlichen teilweisen Kurswechsels Bahn brach. Diese Entwicklung ist bekannt und mehrfach geschildert worden. Bevor aber darauf eingegangen wird, müssen doch die vielfachen Wirkungen aufgezeigt werden, die die Entschließungen vom 20. Oktober im allgemeinen und z. T. ganz abseits der großen politischen Bühne zeitigten. Die Regierung begann sofort mit der Durchführung der Maßnahmen, die im Diplom und in den begleitenden Handschreiben angekündigt oder angeordnet waren.

Arbeiten zur Umsetzung des Oktoberdiploms - Retrodigitalisat (PDF)

Noch vor seiner Abreise nach Warschau am Abend des 21. Oktober 1860 berief der Kaiser seine Minister zu einer Sitzung und hielt eine „Ansprache“. Er forderte sie auf, nun die Entschließungen vom 20. Oktober „mit aller Tätigkeit und Energie zu vollziehen“. Er verwahrte sich gegen weitere Konzessionen und forderte die Minister zum Zusammenwirken auf. Beim „Vollzug“ müsse „vollkommene Einigkeit herrschen“20.

Beim Vollzug der Bestimmungen vom 20. Oktober ist zu unterscheiden zwischen den Bestimmungen, die für das ganze Reich gedacht waren, und jenen, die nur die Länder der ungarischen Krone oder einzelne von ihnen oder die „übrigen“ Länder oder einzelne von ihnen betrafen.

a) Bestimmungen für das ganze Reich

Aus dem Diplom selbst folgten vier operative Aufgaben, die das ganze Reich bzw. alle Länder betrafen, nämlich die Einberufung der Landtage und des Reichsrates (Artikel I), die Hinterlegung des Diploms in den Landesarchiven und seine Publikation in den Ländern (Artikel IV).

Die ersten beiden Aufgaben waren die zentralen politischen Agenden der kommenden Monate. Weil die Mitglieder des Reichsrates nach Artikel I des Diploms von den Landtagen zu entsenden waren, mußten zuerst die Landtage vorbereitet und einberufen werden. Als erster konnte am 14. Februar 1861 der ungarische Landtag auf den 2. April einberufen werden21. Am 21. Februar wurde die Ermächtigung zur Einberufung des kroatisch-slawonischen Landtags erteilt, er trat am 15. April zusammen22. Am 26. Februar 1861 wurden die Landtage der deutsch-slawischen Kronländer mit inzwischen geänderten Spielregeln23 auf den 6. April einberufen24. Nur die Einberufung des siebenbürgischen Landtags verzögerte sich. Zwar unterzeichnete der Kaiser im September 1861 das Einberufungsreskript, es wurde aber zurückgezogen. Erst am 21. April 1863 wurde der Landtag auf den 1. Juli einberufen25. Daß der ungarische und der kroatische Landtag bald wieder aufgelöst wurden, daß die cisleithanischen Landtage mit dem Februarpatent andere Spielregeln erhalten hatten, daß es in Siebenbürgen so lange dauerte, daß schließlich der Reichsrat nicht von allen Ländern beschickt wurde, all das steht auf einem anderen Blatt. Der Wille und daraus abgeleitet die gesetzliche Notwendigkeit, die Landtage einzuberufen, waren im Oktoberdiplom ausgesprochen und grundgelegt. Dasselbe galt für den Reichsrat, der, ebenfalls mit geänderten Spielregeln, am 26. Februar 1861 auf den 29. April einberufen wurde26.

Die Hinterlegung des Oktoberdiploms in den Landesarchiven wurde einmal in der Ministerkonferenz besprochen27 und in der ersten Sitzung der Landtage durchgeführt, indem jeweils der Vertreter der Regierung, in der Regel der Statthalter, das Dokument dem Vorsitzenden des Landtages unter Berufung auf Artikel IV überreichte28. || S. 16 PDF || Die Publikation in den Ländern – der Halbsatz sprach wörtlich von „Eintragung in die Landesgesetze“, eine der „unklaren“ Stellen des Diploms (Tezner29) – wurde vollzogen30.

Das ganze Reich betrafen auch die ersten beiden begleitenden Handschreiben. Sie waren an den Ministerpräsidenten gerichtet. Das eine befahl die Ausarbeitung eines neuen, organischen Reichsratsstatutes. Bereits in der Konferenz am 27. Oktober 1860 und noch einmal im Beisein des Kaisers am 28. Oktober wurden mit dieser Ausarbeitung die Minister Graf Szécsen und Joseph Lasser Ritter v. Zollheim beauftragt31. Allerdings legten sie nie einen Entwurf vor. Erst am 9. Februar 1861 trat der neue Staatsminister Anton Ritter v. Schmerling unter geänderten politischen Verhältnissen mit dem Entwurf eines Statuts für die Reichsvertretung vor den Ministerrat, aus dem schließlich das Grundgesetz über die Reichsvertretung als Beilage zum Februarpatent hervorging32.

Das zweite begleitende Handschreiben betraf die Zentralstellen bzw. die Zusammensetzung der Regierung und insofern auch das ganze Reich. Das Wesen der Umstrukturierung war die Gliederung der inneren Verwaltung nach Ländern, statt wie bisher zentral und thematisch. Die Ministerien des Inneren sowie des Kultus und Unterrichts wurden als allgemeine Reichsbehörden aufgehoben, an ihre Stelle traten die ungarische und die siebenbürgische Hofkanzlei bzw. für „die anderen“ Länder das Staatsministerium. Es war ein großer Schritt in Richtung Dualismus, aber noch kein voller Dualismus, weil die Verwaltung dieser Agenden für die ungarischen Länder nicht einer Person allein, dem ungarischen Hofkanzler, sondern drei Personen zugewiesen war. Siebenbürgen blieb ja selbständig, und Kroatien-Slawonien ressortierte vorläufig zum Staatsministerium33. Außerdem waren für das ganze Reich vorgesehen ein „Rat des öffentlichen Unterrichtes“ und ein Handelsminister, allerdings beide mit unklarem „nicht eigentlich administrativen“ Wirkungsbereich. || S. 17 PDF || Auch das Justizministerium wurde als allgemeine Reichsbehörde aufgelöst. Die Justizangelegenheiten sollten im Ministerrat34 für das Königreich Ungarn durch den Hofkanzler auf Grundlage der Anträge des wieder einzusetzenden Judex Curiae, für die übrigen Länder (hier waren Siebenbürgen und Kroatien-Slawonien inbegriffen) durch den Präsidenten eines neu zu schaffenden Kassationshofes in Wien vertreten werden, also auch hier kein klarer Dualismus.

Einige der Bestimmungen des zweiten Handschreibens waren bereits durch die am 20. Oktober getroffenen Personalentscheidungen in die Wege geleitet35. Andere wurden in den kommenden Wochen und Monaten, einige gar nicht vollzogen.

Bereits am 29. Oktober 1860 wurde die Festsetzung des Wirkungskreises von Unterrichtsrat und Handelsministerium und die Ernennung des siebenbürgischen Hofkanzlers auf die Tagesordnung gesetzt36. Die Teilung der Unterrichtsagenden rief heftigen Widerstand seitens der Ministerialbürokratie hervor, was mehr als einmal die Konferenz beschäftigte37. Die theoretisch-didaktischen Angelegenheiten sollten dem Unterrichtsrat, die administrativen dem Staatsministerium bzw. den Hofkanzleien zufallen. Unterstaatssekretär Joseph Alexander Freiherr v. Helfert, am 20. Oktober mit der einstweiligen Leitung des Ministeriums bis zum Vollzug der Aufhebung betraut38, setzte erfolgreich alle Hebel in Bewegung, um die didaktisch-administrative Trennung zu hintertreiben. So wurde der Unterrichtsrat erst 1863 errichtet39, blieb aber auch dann eine Totgeburt. 1867 wurde das Ministerium für Kultus- und Unterricht in Cis- und in Transleithanien wieder hergestellt. Helfert verweigerte auch die Herausgabe von Akten an die ungarische Hofkanzlei. In dieser Sache mußte er natürlich nachgeben40.

Auch die Ernennung eines Handelsministers verzögerte sich. Erst mit dem Regierungswechsel am 4. Februar 1861 wurde Matthias Konstantin Capello Graf v. Wickenburg zum Minister für Handel- und Volkswirtschaft ernannt. Der Wirkungskreis des Ministeriums blieb umstritten41.

Die Ernennung des siebenbürgischen Hofkanzlers wurde am 29. Oktober und am 24. November 1860 besprochen42. Bemerkenswerterweise war es der ungarische Hofkanzler, der einen Vorschlag machte. Die Ungarn waren ja gegen die Errichtung der siebenbürgischen Hofkanzlei eingetreten, weil sie die von ihnen erwünschte Union Siebenbürgens || S. 18 PDF || mit Ungarn präjudizierte43, da sich aber der Kaiser dafür entschieden hatte, wollten sie wenigsten auf die Wahl der Person Einfluß nehmen. Vays Vorschlag wurde angenommen. Mit Franz Freiherr v. Kemény waren zwar die Ungarn und Szekler, nicht aber die Rumänen und die Deutschen zufrieden. Im übrigen wurde er nicht zum Hofkanzler, sondern nur zum provisorischen Präsidenten der siebenbürgischen Hofkanzlei ernannt, ein feiner Unterschied, mit dem den Gefühlen der Ungarn entgegengekommen wurde44.

Bei der Neuregelung der obersten Justizverwaltung gab es Schwierigkeiten. Die Ernennung des ungarischen Judex Curiae verzögerte sich. Der ungarische Hofkanzler schlug am 18. November 1860 die Ernennung Georg Graf Apponyis vor, der zum engsten Kreis der altkonservativen Gruppe im verstärkten Reichsrat gehört hatte. Der Kaiser ernannte aber den an zweiter Stelle gereihten Johann Graf Cziráky. Erst als dieser unannehmbare Bedingungen stellte, wurde Apponyi am 7. Jänner 1861 ernannt und begann mit der Organisierung der Septemviral- und der königlichen Tafel45. Die Bestimmung, die Justizverwaltung für die „übrigen Länder“ auch einem Gerichtshof zu übertragen, parallel zu Ungarn, nämlich einem neu zu schaffenden Kassationshof, stieß auf großen Widerstand46. Es wurde die Beibehaltung bzw. offizielle Wiedererrichtung des Justizministeriums gefordert. Dagegen wandte Szécsen ein, dies sei ein Abgehen vom 20. Oktober und würde in Ungarn auch den Ruf nach einem Ministerium hervorrufen, wie 1848. Als Lösung blieb ein Provisorium. Das eigentlich aufgelöste Justizministerium blieb provisorisch bestehen und wurde interimistisch von Lasser geleitet. Am 4. Februar 1861 wurde er von Adolph Freiherr v. Pratobevera abgelöst, der aber auch nicht zum Justizminister, sondern zum Minister ernannt und mit der Leitung des Justizministeriums betraut wurde.

Neben den eigentlichen begleitenden Handschreiben, die dispositive Anordnungen enthielten, gab es am 20. Oktober noch die Handschreiben, mit denen Personen abberufen oder ernannt wurden, also die Regierung umgebildet wurde47. Eines dieser Handschreiben verfügte, gleichsam beiläufig, die Umwandlung des Armeeoberkommandos in das Kriegsministerium. Das war weit mehr als eine Namensänderung, vielmehr die Erfüllung des dringenden Wunsches nach Einbeziehung der Armeefinanzierung in die Verantwortung des Ministerrates. Zugleich wurde Erzherzog Wilhelm als Armeeoberkommandant enthoben und mit August Franz Joseph Christoph Graf v. Degenfeld-Schonburg wieder ein Kriegsminister ernannt. Er war selbstverständlich für das ganze Reich zuständig.

b) Bestimmungen für Ländergruppen oder für einzelne Länder

Alle übrigen Handschreiben betrafen nicht das ganze Reich, sondern Ländergruppen oder einzelne Länder. Daher richteten sich diese Handschreiben an die obersten Räte des Kaisers bzw. Königs für die jeweiligen Länder, also an den ungarischen Hofkanzler für || S. 19 PDF || Ungarn (6 Handschreiben), an den Staatsminister für die „übrigen“ Länder (2), an den Banus betreffend Kroatien-Slawonien (1), stellvertretend an den Ministerpräsidenten für Siebenbürgen (1), weil der siebenbürgische Hofkanzler noch nicht ernannt war, und ebenfalls stellvertretend an den Ministerpräsidenten betreffend die serbische Woiwodschaft (1), die ja wieder an Ungarn angegliedert werden sollte.

Um das Oktoberdiplom oder besser gesagt die Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 richtig zu beurteilen, müssen diese Handschreiben untersucht werden, und es ist ihr Vollzug zu verfolgen. Das ist eben der Inhalt der Protokolle des Ministerrates des vorliegenden Bandes. Manches wurde zwar einfach im Weg der Vortragserstattung und der darauf folgenden Ah. Entschließung geregelt, vieles war aber doch im Schoß der Regierung zu besprechen, vieles erwies sich als kontroversiell. Zusammengefaßt ging es um folgende Themen: Festlegung der Landtagswahlordnungen und der ausständigen Landesstatute als notwendige Vorbereitung zur Einberufung der Landtage; Fortsetzung der Arbeiten zur Durchführung des Selfgovernments im Sinn des Ministerprogramms vom 21. August 1859 48 (Gemeindeordnungen, Gutsgebiete, Kreise, Bezirke); Aufbau der neuen Verwaltung in den Ländern der Stephanskrone; Regelung von Territorialfragen, die sich aus der Wiederherstellung der früheren Verfassungen in diesen Ländern ergaben; Berücksichtigung von Anliegen der Nationalitäten und Sprachenfrage.

Der folgende Überblick ist nach diesen inhaltlichen Gesichtspunkten gegliedert. Alle diese Prozesse verliefen gleichzeitig und waren z. T. ineinander verschränkt. Eine rein chronologische Betrachtungsweise würde dem Umsetzungsprozeß nicht gerecht, daher müssen die einzelnen Themenbereiche getrennt behandelt werden, wobei die eine oder andere Wiederholung und ein zeitliches Vor- und Zurückgehen in Kauf genommen werden muß. Der Wechsel von Gołuchowski zu Schmerling spielte je nach Thematik eine größere oder kleinere Rolle, kann aber nicht als allgemeine Zäsur bewertet werden.

Vertrauensmänner und Landtagswahlordnungen - Retrodigitalisat (PDF)

Die große Schwierigkeit bei der Einberufung der Landtage bestand darin, daß es keinen gemeinsamen, anerkannten und gleichen Rechtsboden gab, auf den man hätte zurückkehren können. Die Unterschiede zwischen den Landtagen der Länder der ungarischen Krone, die in bezug auf die Gesetzgebung voll berechtigt waren, und den Landständen der cisleithanischen Länder, die kein Gesetzgebungsrecht gehabt hatten, waren zu groß. Dazu kam, daß die Aufhebung der Privilegierung des Adels und die Gleichheit vor dem Gesetz beibehalten wurde, was eine vollständige Rückkehr zum gesetzlichen Zustand vor der Revolution unmöglich machte. Die vollständige Rückkehr zu den ungarischen Aprilgesetzen des Jahres 1848 ging aber dem Kaiser, und deshalb auch den einen Ausgleich suchenden altkonservativen „Oktobermännern“ wieder zu weit, weil sie die volle Konstitutionalisierung bedeutet hätte. Für Cisleithanien hätte man die Landesordnungen || S. 20 PDF || nehmen können, die nach 1848 erlassen worden waren49. Aber abgesehen davon, daß sie nie in Wirksamkeit getreten waren, entsprachen sie nicht den Vorstellungen des Innenministers Gołuchowski und der konservativen Regierungsmehrheit. Das Oktoberdiplom selbst dekretierte einen neuen gemeinsamen Rechtsboden auf föderativer Grundlage. Um es aber praktisch umsetzen zu können, mußten in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden. Diesem Zweck dienten die begleitenden Handschreiben. Sie setzten eine komplizierte Maschinerie in Gang, um in allen Ländern Landtage zu ermöglichen. Außerdem stellte es sich heraus, daß man, um zum Ziel zu kommen, erst einen wesentlichen Bauteil (die vier schon verabschiedeten Landesstatute) und dazu den Maschinisten (Gołuchowski) austauschen mußte.

Für Ungarn wurde nicht „die Verfassung“ wiederhergestellt, sondern es wurden nur, wie es im Handschreiben an den Hofkanzler hieß, „die verfassungsmäßigen Institutionen wieder ins Leben gerufen“. Die Legislative des ungarischen Landtags wurde durch die Befugnisse des Reichsrates beschränkt, und es wurde eine provisorische Wahlordnung angekündigt, in der auch früher nicht wahlberechtigte Klassen vertreten sein würden. Die Vorbereitung einer solchen Wahlordnung wurde einer Versammlung von Vertrauensmännern aufgetragen, die unter dem Vorsitz des Kardinalprimas Johann Baptist Scitovsky v. Nagy-Kér in dessen Sitz in Gran zusammentreten sollte50. Sie hatte aus Männern zu bestehen, „die durch amtliche oder bürgerliche Stellung, Talent, geleistete öffentliche Dienste und öffentliches Vertrauen hervorragen“. Dieses Instrument wurde noch mehrfach eingesetzt, und verschiedenste derartige Versammlungen wurden, sofern sie zustande kamen, in den kommenden Wochen und Monaten zu einem Bindeglied zwischen der absolutistischen Zeit und der künftigen ordentlichen Landtagstätigkeit, gleichsam kleine Konstituanten von Kaisers bzw. Königs Gnaden.

Die Graner Konferenz, wie die Versammlung genannt wurde, sollte am 18. Dezember 1860 zusammentreten. Man wußte, daß sie vorschlagen würde, das 1848 erlassene Wahlgesetz anzuwenden. Wenige Tage zuvor, am 14. Dezember, hatten die Minister diskutiert, ob man angesichts der inzwischen eingetretenen Zustände im Lande die Konferenz überhaupt abhalten lassen solle und ob der vermutete Antrag für die Regierung annehmbar sei51. Das Protokoll der Ministerkonferenz, an der zum ersten Mal der neue Staatsminister Schmerling teilnahm, ist ein bemerkenswertes Dokument über die Lage in Ungarn. Der Hofkanzler sprach vom „offenen anarchischen Treiben“, dem man „mit Entschiedenheit und selbst durch Anwendung materieller Gewalt“ entgegentreten sollte. Es wurde sogar eingehend die Ausrufung des Belagerungszustandes erörtert. Die ungarischen Teilnehmer rieten dennoch dringend sowohl zur Abhaltung der Graner Versammlung als auch zur Annahme des 1848er Wahlgesetzes als Provisorium. Dieses Gesetz sei für die bürgerlichen Elemente und für den unadeligen Grundbesitz so wichtig, || S. 21 PDF || weil es „die Schranken eingerissen hat, welche die Volksklassen in Absicht auf politische Rechte bis dahin so strenge geschieden hatte“, und sie würden sich „beinahe frenetisch“ daran klammern. Die Konferenz wurde abgehalten, der Belagerungszustand mußte nicht ausgerufen werden. Das 1848er Wahlgesetz wurde nicht als solches reaktiviert, wohl aber wurde es der provisorischen Wahlordnung zugrunde gelegt.

Weniger dramatisch, dafür komplizierter gestalteten sich die Dinge in Kroatien-Slawonien. Dem Ban wurde angeordnet, eine Beratung mit Männern abzuhalten, „welche durch amtliche oder bürgerliche Stellung, Talent, geleistete öffentliche Dienste oder öffentliches Vertrauen hervorragen“52. Diese „Banalkonferenz“ genannte Versammlung trat schon am 26. November 1860, also noch vor der ungarischen Graner Konferenz zusammen. Auch sie schlug vor, das Wahlgesetz aus dem Jahr 1848 wieder anzuwenden. Das wurde genehmigt, und danach wurde der kroatisch-slawonische Landtag einberufen53. Die Banalkonferenz begnügte sich aber nicht damit, sondern setzte, wenn auch in Form von Bitten, grundsätzliche organisatorische und territoriale Fragen auf die Tagesordnung, die zu mehrfachen Beratungen in der Ministerkonferenz führten54. U. a. verlangte sie die Errichtung einer kroatisch-slawonischen Hofkanzlei und berührte damit vor allem das Verhältnis zwischen Kroatien und Ungarn. Die ungarischen Teilnehmer der Ministerkonferenz, die die Vereinigung Kroatiens mit Ungarn herbeiwünschten, sahen in einer solchen Hofkanzlei ein Präjudiz zugunsten der selbständigen Stellung Kroatiens. In der wiederholten Beratung im Beisein des Kaisers fanden die Ungarn eine knappe Mehrheit für ihren Standpunkt. Nur der neue Polizeiminister Carl Freiherr Mecséry de Tsóor und die Minister Lasser und Plener unterstützten den Banus. Hier wird bereits die Spaltung der Konferenz in einen konservativen proungarischen und einen deutschliberalen antiungarischen Flügel sichtbar. Der Kaiser entschied sich für einen Kompromiß, nämlich die Errichtung einer bloßen Hofkommission für Kroatien. Am Ende wurde daraus das kroatisch-slawonische Hofdikasterium. De jure hatten sich die Ungarn, de facto die Kroaten durchgesetzt. Ein Jahr später, als man mit der Errichtung des Provisoriums nicht mehr auf die Ungarn Rücksicht nehmen mußte, wurde das Hofdikasterium in eine Hofkanzlei umgewandelt55.

Die Banalkonferenz brachte noch eine andere Unionsfrage zur Sprache, nämlich das Verhältnisses zwischen Kroatien-Slawonien und Dalmatien. Darüber war weder im Oktoberdiplom noch in den begleitenden Handschreiben etwas gesagt. Die Frage berührte sowohl Ungarn als auch die politische Haltung der Slawen und der Italiener und wurde in der Konferenz ausführlich beraten, wobei in den Wortmeldungen der Minister einerseits || S. 22 PDF || eine gewissen Unsicherheit, andererseits schonungslose Offenheit zu sehen ist56. Rechberg war für die Union. Er sah in der Vereinigung eine Absicherung gegen allfällige italienischen Aspirationen. Die meisten Teilnehmer hatten Bedenken, vor allem sollte das Land selbst gehört werden. Mehrere Minister machten die Frage vom Verhältnis Kroatiens zu Ungarn abhängig. Sie fürchteten ein Übergewicht Ungarns, wenn Kroatien mit Ungarn vereinigt würde und dazu noch Dalmatien käme. Nur falls Kroatien selbständig bliebe, käme die Union Dalmatiens mit Kroatien für sie in Frage. Das Ergebnis der z. T. heftigen Diskussion war die Einladung und Beiziehung von Vertrauensmännern aus Dalmatien zur Banalkonferenz57. Wieder wurde also dieses Instrument bemüht, diesmal ganz ohne Erfolg. Zwar lud der Statthalter in Dalmatien, Lazarus Freiherr v. Mamula, selbst ein Gegner der Union, 21 Vertrauensmänner ein. Die meisten weigerten sich aber, nach Agram zu kommen. Vor allem die Italiener waren strikt gegen die Vereinigung58. Mamula berichtete, die Italiener sprächen von der gänzlichen Unmöglichkeit der Vereinigung und von den nachteiligen Folgen für den Gesamtstaat. Er selbst meinte, die Absichten der Befürworter würden gerade das Gegenteil der Regierungsinteressen bezwecken59. Mit dem Februarpatent erhielt Dalmatien eine Landesordnung, Artikel III des Patents sagte, daß die Frage der Stellung Dalmatiens zu Kroatien-Slawonien „noch nicht endgültig entschieden“ sei. Gemäß dem ungarisch-kroatischen Ausgleich von 1868 war Dalmatien de jure ein Teil Kroatiens, de facto aber blieb es bis zum Ende der Monarchie ein selbständiges, zu Cisleithanien gehöriges Kronland.

Schwierig waren auch die Verhältnisse in Siebenbürgen, wo drei Nationalitäten lebten. Die neuen Rechtsverhältnisse machten, wie es das betreffende Handschreiben an Rechberg formulierte, tiefgreifende Veränderungen an der früheren siebenbürgischen Verfassung notwendig60. Daher wurde dem (erst zu ernennenden) siebenbürgischen Hofkanzler aufgetragen, „eine Beratung mit Männern der verschiedenen Nationalitäten, Konfessionen und Stände einzuleiten“, um entsprechende Anträge über die Vertretung des Landes zu stellen. Kemény wurde am 9. Dezember 1860 ernannt. Seine Vorstellungen, die er informell schon vorher unterbreitet hatte, stießen in der Konferenz am 15. Dezember auf heftigen, vom neuen Staatsminister Schmerling angeführten Widerspruch61. Nur der Ort der Versammlung, Karlsburg, war außer Streit, nachdem Wien, Hermannstadt, Kronstadt und Klausenburg genannt aber offenbar verworfen worden waren. Kemény schlug vor, Siebenbürgen sofort nach dem Stand von 1847 zu reorganisieren, sonst könnten weder die Karlsburger Konferenz, wie sie nun genannt wurde, noch der Landtag arbeiten. Das rief einen Sturm der Entrüstung hervor. Schmerling, erst seit zwei || S. 23 PDF || Tagen im Amt, meinte scharf, man könne doch nicht unmittelbar vor der anbefohlenen Vorkonferenz und dem bald abzuhaltenden Landtag ein Provisorium einführen, durch das die Romanen ganz gegen die Bestimmungen des 20. Oktober benachteiligt würden. Lasser, Plener und Mecséry stimmten ihm entschieden zu, während Vay und Szécsen den provisorischen Präsidenten Kemény unterstützten. Rechberg äußerte sich nicht und vertagte die Diskussion. Am 17. Dezember wurde sie im Beisein des Kaisers fortgesetzt62. Beide Seiten fuhren schweres Geschütz auf. Rechberg, der sich für Schmerling entschieden hatte, argumentierte mit der Gefahr „revolutionärer und annexionistischer Umtriebe“ in den benachbarten rumänischen Fürstentümern, wenn die Rumänen vor den Kopf gestoßen würden. Der Flügel um Schmerling sah die Gefahr für die öffentliche Ordnung und verwies auf die Bestimmungen des 20. Oktober. Die Gegenseite drohte mit dem Schlagwort der „assemblée constituante“, sprach von vagen Experimenten und gefährlichem Zunder, lockte aber auch mit einem Kompromißangebot, nämlich die Organisierung langsam und ohne öffentliche Bekanntmachungen durchzuführen. Die Diskussion wurde zu einem Schlagabtausch der „Oktobermänner“ mit dem neuen starken Mann Schmerling. Nicht einmal zwei Monate nach Erlassung des Diploms erging man sich in spitzfindigen und gegensätzlichen Auslegungen desselben. Die Ungarn waren aber angesichts der Komitatsbewegung und der Steuerverweigerung, die inzwischen bedenklichen Ausmaße angenommen hatten, offensichtlich in der Defensive. Der Kaiser erwies sich als bestens informiert und kompetent. Er entschied, ausführlich argumentierend, im Sinn von Schmerling und Rechberg für die Beibehaltung der bestehenden (neoabsolutistischen) Organisation bis zum Ausspruch der Karlsburger Konferenz bzw. bis zu allfälligen Anträgen des zukünftigen Landtages63. Daraufhin beantragte Kemény die Einberufung einer scheinbar ausgewogenen, in Wirklichkeit mehrheitlich ungarischen Versammlung von je acht Vertretern der Ungarn, der im Osten des Landes ansässigen ungarisch sprechenden Szekler, der Sachsen, der Romanen und von acht Vertretern der königlichen Freistädte und privilegierten Marktflecken, insgesamt 40 Personen, für Mitte Februar 1861 nach Klausenburg. Diese Anträge wurden genehmigt64.

Im Vorfeld dieser Karlsburger Konferenz kam es zu zwei weiteren Versammlungen. Die Rumänen, angeführt vom griechisch-orthodoxen Bischof Andreas Freiherr v. Schaguna und vom griechisch-katholischen Bischof Alexander Sterka-Sulucz de Kerpenyes, wollten einen Nationalkongreß abhalten, was ihnen zunächst nicht gestattet wurde65. Sie wiederholten ihre Bitte, und Schmerling, der inzwischen Gołuchowski nachgefolgt war, gab mündlich die Erlaubnis zu einer „Nationalkonferenz“, die unter Beteiligung von rund 150 Personen vom 13. – 16. Jänner 1861 in Hermannstadt abgehalten wurde und gemäß einem Bericht des Gouverneurs von Siebenbürgen Friedrich Fürst v. Liechtenstein einen „friedlichen, ruhigen und loyalen Verlauf“ nahm66. Auf dieser Konferenz fielen wichtige || S. 24 PDF || Beschlüsse für die Rumänen. Die beiden Bischöfe erhielten ein Verhandlungsmandat, die Nation erklärte sich als gleichberechtigt, und man beschloß das Zusammengehen aller Rumänen ohne Unterschied der Religion67. Die von den Bischöfen daraufhin formulierten Eingaben mit den Wünschen der romanischen Nation wurden der Hofkanzlei zur Begutachtung übergeben68. Kemény ließ sie liegen, was angesichts der Kritik, die die Bischöfe an seiner Vorgangsweise übten, verständlich sein mag. Sie hatten darauf hingewiesen, daß von den 40 Vertretern für die Karlsburger Konferenz 24 Ungarn seien, während die Bevölkerung des Landes aus rund 540.000 Ungarn, 196.000 Sachsen und 1,354.000 Rumänen bestand. Das seien „Rechtsverkürzungen, welche als unvereinbarlich mit dem Grundgesetze der nationalen und konfessionellen Gleichberechtigung den Ah. Absichten unstreitig zuwiderlaufen“69.

Die Sachsen hielten vom 31. Jänner bis 2. Februar 1861 ebenfalls in Hermannstadt eine Nationalversammlung ab, auf der sie ihre Vorgangsweise abstimmten. Liechtenstein bezeichnete die Versammlung von rund 36 Vertretern der wichtigsten sächsischen Orte als „private Besprechung“, weshalb es keinen Grund gegeben habe, sie zu verbieten. Ihr Verlauf war ebenfalls ruhig, friedlich und loyal. Man beschloß gemeinsam vorzugehen, ein Majestätsgesuch um baldige Reaktivierung der sächsischen Nationsuniversität einzureichen und einen Antrittsbesuch bei Kemény und beim neu ernannten Gubernialpräsidenten Emerich Graf Mikó zu machen70.

Am 11. und 12. Februar 1861 tagte dann die Karlsburger Konferenz. Die Standpunkte der Nationalitäten lagen so weit auseinander, daß es zu keinem gemeinsamen Vorschlag über eine Landtagswahlordnung kam71. Damit begann die fast unendliche Geschichte der Einberufung des siebenbürgischen Landtags, die den Ministerrat noch oft beschäftigte. Erst die Schwächung der Ungarn mit dem Provisorium vom Herbst 1861 und die Ablösung Keménys machten Fortschritte möglich. 1863 wurde, als letzter, auch der siebenbürgische Landtag einberufen, so wie es das Oktoberdiplom verlangte72.

Wieder anders gelagert waren die Verhältnisse in dem 1849 geschaffenen Territorium Serbische Woiwodschaft mit dem Temescher Banat 73. Hier ging es nicht wie in den anderen || S. 25 PDF || Ländern um die Frage, welche Wahlordnung anzuwenden wäre. Das Gebiet sollte ja wieder zu Ungarn zurückkehren. Noch im März 1860 hatte der Kaiser „den Fortbestand der Woiwodschaft als abgesondertes Kronland als außer Frage stehend“ bezeichnet74. Anfang Juli hatte der zur Befriedung Ungarns berufene Generalgouverneur Ludwig Ritter v. Benedek nach seiner Erkundungsreise gesagt, das Begehren der überwiegenden Mehrheit der Ungarn ohne Unterschied der Nation sei die Rückkehr auf den historischen Boden der Verfassung, und dazu gehöre die „Wiederherstellung der Integrität des Landes, mindestens durch Reinkorporierung der Woiwodschaft“75. Auch in den Schönbrunner Konferenzen Ende August hatten die Ungarn unmißverständlich darauf hingewiesen: „Die Woiwodina betreffend erklärt Graf Szécsen, daß deren Aufhebung und Wiedereinverleibung in Ungarn eine der ersten Notwendigkeiten sei.“76 Allerdings müßten die Privilegien der Serben erneuert werden. Übrigens war die Woiwodina nicht als Kronland, sondern nur als Verwaltungsgebiet eingerichtet worden. Dieser Vorgeschichte entsprechend stellte das einschlägige Handschreiben an den Ministerpräsidenten die Wiedervereinigung mit Ungarn in Aussicht77. Gleichzeitig wies es aber auch auf die Wünsche und Ansprüche der serbischen Untertanen sowie auf die „vielfach abweichenden verschiedenen Ansichten der übrigen Bewohner“ (Deutsche und Rumänen) hin und versprach die Entsendung eines Kommissärs in der Person des FML. Alexander Graf Mensdorff-Pouilly, um alle Seiten zu befriedigen. Er hatte „nach Anhörung hervorragender Persönlichkeiten aller Nationalitäten und Konfessionen“ Bericht und Vorschlag zu unterbreiten. Der Kaiser brachte die Frage sofort nach der Rückkehr aus Warschau zur Sprache. Die Ministerkonferenz diskutiere ausführlich die Instruktion für Mensdorff78. Es ging vor allem um die Frage, ob Mensdorff die Vertreter der Nationalitäten in Gruppen oder in einer gemeinsamen Versammlung befragen solle. Die nichtungarischen Minister versuchten offensichtlich, die Wiedervereinigung hinauszuzögern und eine gute Absicherung der Rechte der anderen Nationalitäten zu erreichen. Gołuchowski erinnerte an das Versprechen, die Selbständigkeit nicht ohne Anhörung des Landes aufzuheben, und meinte, eigentlich müßte ein Landtag darüber befinden. Schließlich ließ man dem Kommissär freie Hand. Mensdorff reiste ins Land. Er sprach gesondert mit den einzelnen Gruppen, auch eine gemeinsame Besprechung fand statt79. Sein Bericht wurde in der Ministerkonferenz am 18. Dezember 1860 beraten80. Der neue Staatsminister Schmerling schlug vor, eine Versammlung von Vertretern aller Nationalitäten im neutralen Wien nach dem || S. 26 PDF || Vorbild der in Siebenbürgen bevorstehenden Karlsburger Konferenz einzuberufen81. Lasser rollte geradezu die Geschichte der Serbischen Woiwodschaft auf. Nach langem Hin und Her einigte man sich darauf, die Wiedereinverleibung, die das Handschreiben vom 20. Oktober nur als „Wunsch und staatsrechtlichen Anspruch“ Ungarns bezeichnet aber nicht versprochen hatte, nun „im Grundsatze“ auszusprechen und gleichzeitig Vertreter nicht aller Nationalitäten, sondern nur der Serben nach Wien einzuladen. Der serbische Patriarch von Karlowitz Joseph Rajacsich wurde beauftragt – wir kennen die folgende Formulierung – „Männer, welche durch Stellung, Talent, geleistete öffentliche Dienste und durch den Besitz des öffentlichen Vertrauens hervorragen“ auszuwählen und nach Wien zu senden. Sie sollten eine königliche Proposition, also den Entwurf eines Gesetzartikels für den ungarischen Landtag ausarbeiten. Den Rumänen sollten beruhigende Zusicherungen erteilt werden. Diese Vorgangsweise genehmigte der Kaiser am 27. Dezember82. Diese serbische Vertrauensmännerversammlung kam aber nicht zustande, weil Patriarch Rajacsich nicht einverstanden war und sich unter Berufung auf sein Gewissen weigerte, den Auftrag zu erfüllen. Das Handschreiben vom 20. Oktober hatte bei den Serben eine intensive Diskussion über ihre Zukunft ausgelöst, und die Entschließung vom 27. Dezember hatte dieselbe verstärkt. Es gab sehr unterschiedliche Meinungen. Der Patriarch teilte daher der Regierung mit, Vertrauensmänner hätten keine Vollmacht, und nur ein wirklicher Nationalkongreß könne verbindliche Aussagen treffen83. Am 23. Jänner 1861 wurde die Ministerkonferenz mit dieser neuen Situation konfrontiert. Erst einen Monat später, am 19. Februar, beriet sie in der Sache84. Der Staatsminister hatte sich inzwischen informiert, und offensichtlich hatten man sich mit der ungarischen Seite schon im Vorfeld darauf geeinigt, der Bitte der Serben nach Abhaltung eines Nationalkongresses wenn auch nur „ausnahmsweise“ nachzukommen. Damit war der Weg frei für den serbischen Nationalkongreß, der vom 2. bis 20. April 1861 in Karlowitz tagte. Es war die letzte der Nationalitätenversammlungen, die aufgrund des Oktoberdiploms bzw. seiner begleitenden Handschreibens zustande gekommen ist. Daß seine Beschlüsse nie wirklich umgesetzt wurden, steht auf einem anderen Blatt und kann nicht dem Oktoberdiplom angelastet werden.

Anders war die Situation im lombardisch-venetianischen Königreich. Schon am 27. Oktober 1860 war man sich in der Ministerkonferenz einig, daß das Land einen Anspruch auf ein Landesstatut habe, daß aber die politische Situation – gemeint war der im Gang befindliche Staatsbildungsprozeß jenseits der Grenzen – gegen die Konstituierung eines Landtags zu diesem Zeitpunkt spreche. In Lombardo-Venetien gab es aber die Zentralkongregation. Sie hatte zwar bei weitem nicht die Kompetenzen wie die alten Landtage in Ungarn oder in Kroatien-Slawonien, auf die man dort zurückgreifen konnte, sie war aber im Lande als althergebrachte Einrichtung anerkannt und existierte immerhin noch, || S. 27 PDF || während die Landstände der cisleithanischen Länder nicht nur überholt, sondern auch tot waren. Die Regierung verfiel daher auf den Ausweg der Aufwertung der Zentralkongregation anstelle einer neuen Landesvertretung. Schmerling übernahm in diesem Punkt die Auffassung Gołuchowskis. Am 19. Jänner 1861 schlug er vor, zur Beratung dieser Frage Vertrauensmänner aus dem lombardisch-venezianischen Königreich nach Wien zu berufen. Obwohl die Minister zustimmten, ist es nicht dazu gekommen, nur informell hat sich Schmerling mit einigen Venezianern, die aus anderem Grund in Wien waren, beraten85. Das Februarpatent übertrug der Zentralkongregation die Aufgabe, Abgeordnete in den Reichsrat zu entsenden. Ein Landesstatut für Lombardo-Venetien wurde nie erlassen, ein Landtag nicht einberufen.

Insgesamt wurden also aufgrund des Oktoberdiploms zur Vorbereitung der Landtage in Ungarn, in Kroatien-Slawonien und in Siebenbürgen Vertrauensmännerversammlungen einberufen. In Siebenbürgen kam es zu zwei informellen Vorkonferenzen. In Dalmatien wurden Vertrauensleute einberufen, sie kamen aber nicht nach Agram. In der serbischen Woiwodschaft wurde sogar ein serbischer Nationalkongreß gestattet. Nur in Lombardo-Venetien blieb es bei der Ankündigung und bei inoffiziellen Gesprächen. Die Versammlungen beschäftigten nicht nur die Ministerkonferenz, sie wurden auch von öffentlichen Diskussionen und Zeitungsberichten begleitet. Das Oktoberdiplom hat also den öffentlichen politischen Diskurs in vielfacher Weise hervorgerufen.

Landesstatute - Retrodigitalisat (PDF)

Um in den „übrigen“, also im wesentlichen in den cisleithanischen Ländern zu Landtagen zu kommen, mußte ein anderer Weg beschritten werden: es waren die Landesstatute zu erlassen. Diesen Schritt ordnete das erste Handschreiben an den zum Staatsminister ernannten Innenminister an86. Gołuchowski wurde beauftragt, „unverweilt die Entwürfe für die […] Landesordnungen und Statute zu unterbreiten“. Das Handschreiben faßte auch ganz kurz die wesentlichen Grundlagen und Rechte der Landtage zusammen: Vertretung aller Stände und Interessen nach den Bedürfnissen der Gegenwart; Mitwirkung bei der Gesetzgebung; Anträge in Landesangelegenheiten; selbständige Verwaltung des Landesvermögens. Es ist verständlich, daß diese wenn auch vagen Formulierungen Genugtuung auslösten, wurde doch hier zum ersten Mal seit 1848/49 konkret etwas versprochen. Im selben Handschreiben wurde der Staatsminister beauftragt, die Veröffentlichung der vier schon genehmigten Landesordnungen und Statute für Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol einzuleiten. Die Öffentlichkeit erfuhr also auch, daß vier Statute schon erlassen waren, wieder eine konkrete Aussage. Der eingangs erwähnte Satz aus der Zeitung „Die Presse“ gewinnt so an Gewicht: „Alle übrigen Detailbestimmungen bleiben späteren Entscheidungen vorbehalten. Wie wichtig nun auch mit vollem Recht diese letzteren besonders jenen Kronländern erscheinen mögen, welche sich bis jetzt noch keiner gesetzlich berechtigten Vertretung erfreuten, so sind doch die Grundsätze, || S. 28 PDF || nach denen diese Landesordnungen zu verfassen sind, in dem kaiserlichen Diplom vom 20. Oktober und dem Ah. Handschreiben vom gleichen Datum mit so großer Deutlichkeit ausgesprochen, daß über das diesfällige Ergebnis unserer Ansicht nach kein berechtigter Zweifel aufrechterhalten werden kann.“87

Es wurde schon gesagt, welch große und mit jedem publizierten Statut wachsende Enttäuschung diese vier Landesordnungen auslösten, weil sie diese Versprechungen nicht wirklich einlösten und weil die Unterschiede zu Ungarn hervortraten. Die Regierung ging aber vorerst unbeirrt an die Durchführung des Auftrags. Anfang November 1860 legte Gołuchowski die Statute für Oberösterreich und Krain, Mitte November jenes für Böhmen, am 1. Dezember das mährische Statut vor88. Es fehlten noch Niederösterreich, Schlesien, Galizien, Bukowina, Dalmatien und das Küstenland. Die Diskussionen gingen sehr ins Detail, sie waren ernsthaft, keinesfalls provisorisch. Der politische Stimmungswandel passierte außerhalb der Konferenz. Wenn er andeutungsweise auch in der Konferenz zur Sprache gebracht wurde, so brauchte es doch eine gewisse Zeit, bis der politische Wechsel erfolgte. Als aber die Ablehnung der vier bereits publizierten Statute durch die Öffentlichkeit einen bestimmten Punkt erreicht hatte, geschah der Wechsel von Gołuchowski zu Schmerling ziemlich abrupt. Am 5. Dezember wurde das mährische Statut verabschiedet. Am 6. und am 8. Dezember tagte die Konferenz zu anderen Themen, dann folgte eine für die Sitzungsfrequenz dieser Monate ungewöhnliche Pause von fünf Tagen. Am 14. Dezember war wieder Konferenz – ohne Gołuchowski, mit Schmerling.

Es ist interessant, von diesem Wechsel her zurückzuschauen und die Diskussionen über die Landesordnungen im November 1860 zu lesen. Vor allem Szécsen wurde zum mahnenden Cato. Schon am 27. Oktober wies er darauf hin, daß laut dem Kärntner Statut der Landtag bei Landesgesetzen nur „Beirat zu üben“ statt „mitzuwirken“ habe, und er verlangte eine kaiserliche Äußerung, daß die vier beschlossenen Statute, von denen zu diesem Zeitpunkt erst zwei publiziert waren, nur im weitergehenden Sinn des Diploms vom 20. Oktober zu interpretieren seien89. Wiederholt verlangte er eine neue grundsätzliche Besprechung aller Landesstatute. Die neue Regierung sei nicht bloß der Redakteur der vom früheren Ministerium vertretenen Grundsätze90. Szécsen war auch der erste, der die Frage des passiven Wahlrechts der Landtagsabgeordneten aufwarf. Nach den Gołuchowskischen Statuten mußten die Abgeordneten Mitglieder einer Gemeindevertretung sein. Szécsen, aber rasch auch die Mehrheit der Minister sahen darin eine unzulässige und politisch unkluge Einschränkung. Ein tüchtiger Gemeindevertreter mußte nicht auch ein guter Abgeordneter sein, und es gab viele hervorragende Persönlichkeiten für die Landtage, die nicht in den Gemeindestuben saßen oder sitzen wollten91. Ein weiterer Punkt, den zuerst Plener ansprach, war die fehlende Gleichberechtigung zwischen || S. 29 PDF || den cisleithanischen Landtagen und jenen der ungarischen Krone92. Am 29. November kam er in anderem Zusammenhang darauf zurück. In einem eigenhändigen Zusatz zum Protokoll schrieb er von „tiefer Kränkung“ der nichtungarischen Kronländer, von der „Notwendigkeit eines moralischen Gegengewichtes“ zu Ungarn, von der „Schaffung einer kräftigen Vertretung der nichtungarischen Länder“ und daß die „bereits erschienenen und noch zu erwartenden Landtagstatuten“ dazu keinesfalls genügten. Plener forderte die Aufwertung des (engeren) Reichsrates. Lasser unterstützte wortgewandt den Finanzminister. Szécsen verteidigte sich selbst und die ungarischen Oktobermänner. Sie hätten keine Bevorzugung, sondern die Gleichstellung beansprucht. „Es war die Ansicht, daß auch die ‚Mitwirkung’ der außerungarischen Landtage eine entscheidende sein sollte […]. Ein wesentlicher Unterschied wurde nicht angestrebt.“93 Er hatte recht. Niemals hatten die Ungarn eine Bevorzugung verlangt, im Gegenteil, sie hatten ausdrücklich die Gleichberechtigung für alle Kronländer gewünscht. Am 16. Oktober hatte Szécsen bemerkt, „daß es seiner Meinung nach wünschenswert wäre, wenn die legislativen Attribute der Länder der ungarischen Krone im Prinzipe – wenn auch nicht in der Form – gleichfalls den übrigen Kronländern Ah. zuerkannt würden“. Apponyi hielt sogar „den Erfolg der im Zuge begriffenen großen Maßregel durch die minder günstige Behandlung der deutsch-slawischen Länder gefährdet. In Ungarn ist die allgemeine Stimmung gegen eine solche Ungleichheit“. Und Georg Mailáth hatte bedauert, „daß durch die ungleiche Behandlung dieser Länder der alte Dualismus und Gegensatz der Kronländer wieder hervorgerufen wird“94. Gołuchowski und der Kaiser selbst hatten dem Reichsrat und den Landtagen nur eine eingeschränkte, verwaschene „Mitwirkung“ in der Gesetzgebung zugestanden. Nun zeigte es sich, daß die Ungarn (und der deutschliberale Plener) recht gehabt hatten.

Daß die Ungarn auf den Sturz Gołuchowskis hinarbeiteten, geschah also nicht nur, um ihren durch die kritische Zuspitzung der Lage in Ungarn gefährdeten Ausgleichsversuch vom 20. Oktober dadurch zu retten, daß wenigsten die cisleithanischen Länder für das Oktoberdiplom gewonnen würden. Es war durchaus konsequent. Sie hatten die Gleichberechtigung schon früher vorgeschlagen. Am 8. Dezember 1860 telegrafierte Szécsen aus Wien an den inzwischen zum Tavernikus ernannten Mailáth nach Buda: „Gegründete Aussicht, daß Schmerling ins Ministerium tritt, anstatt Gołuchowski. […]. Schmerling Programmdurchführung des 20. Oktober für die deutsch-slawischen Provinzen in unserem ursprünglichen Sinn. Hinsichtlich Ungarns und der Nebenländer ehrliches Festhalten am 20. Oktober […].“95

Mit dem Rücktritt Gołuchowskis und der Berufung Schmerlings ins Staatsministerium war also der Maschinist in bezug auf die deutsch-slawischen Länder ausgetauscht. Anton Ritter v. Schmerling hatte bereits 1848, er war damals 33 Jahre alt, eine bedeutende Rolle gespielt, war österreichischer Abgeordneter in der deutschen Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche, dann Reichsminister für Inneres, Ministerpräsident und || S. 30 PDF || Minister der Äußern gewesen. 1849 – 1851 bekleidete er das Amt des Justizministers im Kabinett Schwarzenberg, aus dem er – ein seltener Fall – freiwillig ausschied96. Schmerling, inzwischen Oberlandesgerichtspräsident in Wien, war die große Hoffnung der Deutschliberalen. Als Rechberg ihm das Amt des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes mit der faktischen Funktion eines Justizministers anbot, konnte er selbstbewußt sagen, er würde dem Kabinett nur als Staatsminister angehören. So geschah es97. Am 20. Dezember 1860 schlug Schmerling in der Ministerkonferenz die Änderung des Wahlrechts vor. Das Wahlrecht der Gołuchowskischen Statute war in der Öffentlichkeit und auch schon in der Ministerkonferenz kritisiert worden. Schmerling plädierte zunächst für die Trennung zwischen Gemeinde- und Landtagswahlen. Das aktive Wahlrecht für die Landtage sollte von der Steuerleistung abhängen, es sollte allen aus der ersten und der oberen Hälfte aus der zweiten Steuerklasse zukommen. Lasser zeigte, wie ungerecht dies sei, und schlug vor, die gesamte zweite Steuerklasse zuzulassen98. Die Bedenken Rechbergs wegen zu viel politischer Agitation durch zu viele Wahlen wurden ebenso zerstreut wie seine Befürchtung, man erzeuge so „politische Körper“. Szécsen meinte trocken, dies sei „unter allen Umständen nicht zu umgehen“. Die Konferenz stimmte zu. Eine Woche später schlug Schmerling vor, das passive Wahlrecht dem aktiven anzugleichen, d. h. überhaupt keinen Unterschied zu machen99. Nachdem dieser Vorschlag mit vier zu drei Stimmen angenommen war, schlug er gleich noch vor, die Einschränkung der Wählbarkeit nach dem Wahlbezirk fallen zu lassen. Jeder, der im Kronland wählbar war, sollte in allen Wahlbezirken des Kronlandes gewählt werden können. Auch diese Bestimmung wurde mit vier zu drei Stimmen angenommen. Das mehrfach wiederholte Hauptargument war, die besten Köpfe in die Landtage und damit in den Reichsrat zu bekommen. Die im Vergleich zu früher atemberaubende Ausweitung des aktiven und passiven Wahlrechts nahm der Kaiser am 2. Jänner 1861 wenn auch besorgt zur Kenntnis, nur einen kleinen Kompromiß ordnete er an, wohl um den unterlegenen Stimmführern entgegenzukommen: Aus der zweiten Wählerklasse sollte das Wahlrecht weder der oberen Hälfte, noch allen, sondern den oberen zwei Dritteln zukommen100. Die neuen Regeln wurden sogar durch Verordnung des Staatsministers in das Reichsgesetzblatt eingerückt101.

Am 15. Jänner 1861 nahm die Ministerkonferenz die Arbeit an den Landesordnungen wieder auf, und zwar in scheinbarer Fortsetzung vom 1. und 5. Dezember 1860 an jener für die Markgrafschaft Mähren. In Wirklichkeit handelte es sich um eine ganz neue Vorlage. Die Gołuchowskischen Entwürfe wurden ganz fallen gelassen, statt dessen wurden || S. 31 PDF || die Landesordnungen aus den Jahren 1849/50 zur Grundlage genommen102. Bernhard Ritter v. Meyer, Ministerialrat im Staatsministerium, hat die Vorgänge beschrieben: „Wenige Tage, nachdem derselbe [Schmerling] das Staatsministerium übernommen hatte, ließ er mich aus meinem Winkel daselbst zu sich in sein Büro berufen, wo ich bereits einige wenige meiner Kollegen versammelt fand. In seiner gewohnten freundlichen Weise wurden wir von demselben begrüßt und uns dann die Eröffnung gemacht, daß es sich um Entwerfung neuer Landesordnungen handle, und daß er diejenigen im Ministerium noch vorhandenen Herren, die früher unter Bach an solchen gearbeitet, mit dieser Arbeit betrauen wolle. Als Leitfaden habe uns das Oktoberdiplom zu dienen, welches genau die Kompetenzen der Reichsvertretung von denen der Landtage ausscheide. Den Entwurf der Grundgesetze der Reichsvertretung sowie der allgemeinen Reichsverfassung behalte er sich selbst vor, für die Landesordnungen und auch die Landeswahlordnungen mögen wir uns unter Beobachtung des Oktoberdiplomes an die Bachschen Entwürfe103 halten, jedoch mit dem Unterschiede, daß jede ständische Gliederung der Vertretung zu entfallen und an deren Stelle eine Vertretung nach Interessengruppen zu treten habe. Wenn der Klerus mit Ausnahme der Bischöfe aus dem Bachschen Elaborate hinausgeworfen wird, so seien in den drei anderen Ständen – Großgrundbesitz, Städte und Industrie, Landbevölkerung – die aufzunehmenden Interessengruppen gegeben. So kam ich wieder gegen alle meine Erwartung zur Bearbeitung eines Stückes Verfassung; die Arbeit war eine sehr leichte für uns Wenige, die wir damit beauftragt waren; wir nahmen das Oktoberdiplom zur Hand, dann die Landesstatute von Bach, einigten uns in ein paar Besprechungen über eine Schablone nach den Andeutungen, die uns von dem Staatsminister gegeben worden, und in kurzer Zeit waren die Landesordnungen mit den Landeswahlordnungen eine fertige Arbeit“104.

Die Behandlung des Statuts für Mähren am 15. Jänner 1861 verlief glatt, es wurden einige Änderungen der Vorlage beschlossen. Was überhaupt nicht angesprochen wurde, weil offenbar unbestritten und für alle Beteiligten klar, waren zwei grundlegende Änderungen. || S. 32 PDF || Erstens war im neuen Entwurf der ständische Charakter weitgehend aufgegeben und durch das Prinzip der Interessenvertretung abgelöst. Nicht mehr Klerus, Adel, Bürger (Städte) und Bauern (Landgemeinden) waren die Kategorien, sondern großer Grundbesitz, Städte und Märkte mit Handels- und Gewerbekammern, und übrige Gemeinden. Immerhin findet sich im Protokoll vom 20. Dezember anläßlich der Debatte über den Wahlmodus eine sehr direkte Formulierung zu diesem Thema. Lasser, der oft sehr ausführlich und geradezu schulmeisterlich sprach, sagte damals, und die Stelle ist durch seine eigenhändigen Korrekturen besonders wichtig, „der Festsetzung der Wahl durch die Gemeindevertretung liege das der ständischen Auffassung innewohnende Prinzip zum Grunde, die Gemeinde als solche […] im Landtage vertreten zu lassen, während der gegenwärtig vorgeschlagene […] Modus eine Interessenvertretung zu erzielen beabsichtigt und daher, weil die Interessenvertretung sich am deutlichsten durch die Teilnahme an den Staatslasten, namentlich an den Steuern, kundgebe, nicht die Gemeinden, sondern die Steuerträger zur Repräsentation im Landtage beruft“105. Die zweite Änderung betraf die legislative Gewalt. Während in den Gołuchowskischen Statuten die Landtage bloß „Beirat zu üben“ oder „mitzuwirken“ hatten und auch der Artikel I des Oktoberdiploms nur unscharf formuliert war – freilich mit Absicht, um den Unterschied zu Ungarn zu verschleiern106 –, hieß es im neuen Entwurf unmißverständlich: „Zu jedem Landesgesetze ist die Zustimmung des Landtages und die Sanktion des Kaisers erforderlich.“107

Damit hatten die cisleithanischen Landtage formalrechtlich mit dem ungarischen Landtag gleichgezogen. Diese beiden Änderungen waren natürlich in allen Landesordnungen enthalten, die in den folgenden Wochen diskutiert und beschlossen wurden.

Darüber hinaus brachten die neuen Landesordnungen zusammen mit dem Grundgesetz über die Reichsvertretung eine wichtige Klärung, die sowohl im Oktoberdiplom als auch in den vier publizierten Landesstatuten völlig offen geblieben war, nämlich die Kompetenzverteilung zwischen den cisleithanischen Landtagen und dem engeren Reichsrat. Der Artikel I des Oktoberdiploms hatte festgelegt, daß Gesetze in Zukunft durch den Monarchen nur unter Mitwirkung entweder der Landtage oder des Reichsrates zustande kommen konnten. Wie war aber die Kompetenzaufteilung zwischen diesen beiden Körpern, Landtag bzw. Reichrat? Artikel II legte deshalb fest, bei welchen Gesetzen der Reichsrat mitzuwirken bzw. bei welchen er zuzustimmen hatte. In diesem Artikel war „der“ Reichsrat im Sinn des für das ganze Reich zuständigen gesamten Reichsrates gemeint. Artikel III, erster Absatz, sagte, daß die übrigen, nicht im Artikel II (taxativ) aufgezählten Materien in die Kompetenz der Landtage fielen. Artikel III, zweiter Absatz, führte überraschend ein neues Organ ein. Er sprach von den Ländern, die nicht zur ungarischen Krone gehörten, nannte sie „übrige Länder“, und sagte, daß gewisse Gegenstände ihnen gemeinsam seien und daß für diese Gegenstände der Reichsrat || S. 33 PDF || „unter Zuziehung der Reichsräte dieser Länder“ mitzuwirken habe. Das war nichts anderes als der spätere sogenannte engere Reichsrat, das zukünftige cisleithanische Parlament. Was man im Artikel III vergeblich sucht, ist eine Angabe, welche Gegenstände diesen Ländern gemeinsam waren und welche nicht gemeinsam waren, also in die ausschließliche Landeskompetenz fielen. Die Kompetenzverteilung zwischen dem engeren Reichsrat und den cisleithanischen Landtagen war nicht geregelt.

Man hat zwischen dem Oktoberdiplom und dem Februarpatent einen Widerspruch gesehen und jenes föderalistisch, dieses zentralistisch bezeichnet. Dieses sich hartnäckig haltende Urteil ist falsch, es beruht auf einem Mißverständnis. Ein solcher Widerspruch ergibt sich, wenn man den Eingang des Artikels III des Oktoberdiploms mit dem Grundgesetz über die Reichsvertretung, § 11, zweiter Absatz, vergleicht. Die genaue Lektüre zeigt aber, daß sich diese beiden Stellen nicht auf dasselbe Organ beziehen, mithin der Vergleich unzulässig ist. Artikel III, erster Absatz, des Oktoberdiploms spricht vom Reichsrat im Sinn des für das ganze Reich zuständigen gesamten Reichsrates und sagt weiters, daß jene Gegenstände, die nicht im Artikel II aufgezählt waren, also „alle anderen Gegenstände der Gesetzgebung [vom Monarchen …] in und mit den betreffenden Landtagen […] erledigt werden“. Die Generalkompetenz – „alle anderen“ – liegt also bei den Landtagen, die Reichratskompetenzen sind die Ausnahme davon. Paragraph 11 des Grundgesetzes vom Februar 1861 scheint dieses Verhältnis umzukehren, die Generalkompetenz dem Reichsrat zu geben und die Landeskompetenzen als Ausnahme zu erklären. Paragraph 11 spricht aber gar nicht vom gesamten, sondern nur vom engeren Reichsrat: „Zu diesem engeren Reichsrate gehören […] alle Gegenstände der Gesetzgebung, welche nicht ausdrücklich durch die Landesordnungen den einzelnen im engeren Reichsrat vertretenen Landtagen vorbehalten sind“. Diese Bestimmung ist kein Widerspruch zum Oktoberdiplom. Es hat ja bereits der zweite Absatz des Artikels III des Oktoberdiploms die Kompetenzen der cisleithanischen Landtage zugunsten der Versammlung „der Reichsräte dieser Länder“ eingeschränkt, allerdings ohne nähere Angaben dazu108. Auch die vier Statute vom 20. Oktober 1860 hatten gar nichts darüber ausgesagt, auf welche Gegenstände sich die Landeskompetenz erstreckte. Wenn man vergleicht, welche Kompetenzen „der“ Reichsrat im Sinn des für das ganze Reich zuständigen gesamten Reichsrates einerseits im Artikel II des Oktoberdiploms und andererseits im § 10 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung hat, und nur dieser Vergleich ist zulässig, dann wird man keinen Unterschied feststellen. Es ist ja auch undenkbar, daß die ungarischen Teilnehmer der Ministerkonferenz Szécsen und Vay einer konträren Verhältnisbestimmung zwischen Reichsrat und ungarischem Landtag zugestimmt hätten. In die Verhältnisbestimmung zwischen dem engeren Reichsrat und den cisleithanischen Landtagen mischten sie sich aber nicht ein, und diese war im Diplom vollkommen offen gelassen. Im Gegenteil, Szécsen hatte ja in dem zitierten Telegramm geschrieben: „Schmerling Programmdurchführung des 20. Oktober für die deutsch-slawischen Provinzen in unserem ursprünglichen Sinn“. Zusammen hatten der engere Reichsrat und die cisleithanischen Landtage gemäß dem § 11 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung gleich || S. 34 PDF || viel Kompetenzen wie der ungarische Landtag. Man kann nicht einmal von Akzentverschiebung sprechen, weil das Oktoberdiplom überhaupt keinen Akzent gesetzt hatte und die Landeskompetenzen nach den Gołuchowskischen Statuten denkbar klein waren, eben ein Grund für die öffentliche Enttäuschung. In Wirklichkeit griff Schmerling auch in der Klärung dieses Verhältnisses nur auf 1849/50 zurück. Bereits damals lag die Generalvollmacht beim Reich und die Landeskompetenzen waren die Ausnahme. Die damaligen Landesverfassungen formulierten es so: „Alle Angelegenheiten, welche nicht durch die Reichsverfassung oder durch Reichsgesetze als Landesangelegenheiten erklärt werden, gehören zum Wirkungskreise der Reichsgewalt.“109 An dieser Stelle sei auf zwei Wortmeldungen hingewiesen, die am 24. November 1860 in anderem Zusammenhang, nämlich Leitung der Presse, gefallen waren. Szécsen hatte auf einen Zeitungsartikel hingewiesen, in dem gesagt wurde, die Statute von 1849/50 bestünden immer noch zu Recht und seien nicht außer Kraft gesetzt worden. Und Plener hatte in einer langen eigenhändigen Einfügung die öffentliche Enttäuschung über die vier Landestatute und die Notwendigkeit eines kräftigen Gegengewichtes gegen Ungarn festgehalten110.

Die unterschiedlichen Interpretationen waren wohl auch eine Folge der „Unklarheit“ des Oktoberdiploms. Es verwendete sowohl den Ausdruck Reichsrat als auch den Ausdruck Landtage in zweideutiger Weise. Einmal war der gesamte, einmal der noch nicht so bezeichnete engere Reichsrat gemeint. Einmal waren die Landtage der Länder der ungarischen Krone „im Sinn ihren früheren Verfassungen“ mit reichen Kompetenzen, dann wieder die cisleithanischen Landtage „im Sinn ihrer Landesverfassungen“, die man nur mit geringen Kompetenzen ausstatten wollte, gemeint. Die mangelnde Schärfe des Begriffs war Absicht und eben die Folge des Kompromißcharakters des Diploms, das auch manches in Schwebe ließ.

Eine inhaltliche Gleichstellung der cisleithanischen Landtage mit dem ungarischen Landtag wollten die Deutschliberalen gar nicht, sie wollten ein kräftiges Parlament. Wieder können wir auf eine unmißverständlich klare Formulierung Pleners zurückgreifen, die er als vergeblicher Warner am 16. Oktober 1860 deponiert hatte. Die Öffentlichkeit werde sehr bald die Bevorzugung Ungarns feststellen und daran die Forderung nach Gleichstellung knüpfen. „Über die Form dieser Gleichstellung könne man allerdings sehr verschiedene Ansichten haben, und nur soviel ist gewiß, daß man nicht die zahlreichen Landesvertretungen, jede mit einer großen legislativen Gewalt ausstatten könne. Allein, die legislativen Attribute des verstärkten Reichsrates dürften dagegen eine Erweiterung erfahren.“ Und weiter: „Eine Verteilung der gesetzgeberischen Mitwirkung auf 21 Landtage || S. 35 PDF || sei ein Unding, werde außer von einigen aristokratischen Fraktionen von niemandem in Österreich gewünscht; vielmehr gehe der allgemeine Wunsch – wenigstens der gesamten deutsch-slawischen Bevölkerung in der großen Menge des Mittel- und Bürgerstandes und wohl auch des rationelleren Teils des Bauernstandes – nach einer Gesamtvertretung im Zentrum, nach einem konstitutionellen Reichsorgan, durch dessen Einsetzung den nichtungarischen Untertanen nur dasselbe gewährt würde, was für Ungarn geschehen solle.“111

Auch der „Aristokrat“ Heinrich Jaroslav Graf Clam-Martinic hat sich in diesem Sinn geäußert. Im Verlauf der Schönbrunner Konferenzen gestand er eine gemeinsame Gesetzgebung für die deutschen Kronländer und so etwas wie eine Kurie dieser Kronländer im Reichsrat zu. Er sagte, „daß man in den deutschen Kronlanden diejenigen legislativen Geschäfte, die der Gleichartigkeit der Verhältnisse wegen zweckmäßig vom Zentralorgane zu behandeln wären, wohl nicht für die verschiedenen einzelnen Landtage reklamieren würde. Er betrachte es daher als eine offene Frage, ob im Reichsrate eine eigene Kategorie außerungarischer gemeinsamer Geschäfte aufgestellt werden könnte“112.

Genau das brachte nun die neue Politik Schmerlings. Vergleicht man die Kompetenzen der Landtage der Länder der ungarischen Krone mit den Kompetenzen, die der engere Reichsrat und die cisleithanischen Landtage gemeinsam hatten, ergibt sich wieder kein wesentlicher Unterschied. Man könnte sogar sagen, daß das Februarpatent den föderalistischen Gedanken in bezug auf die deutsch-slawischen Kronländer trotz eines starken Parlaments ernster nahm als das Oktoberdiplom, indem es diesen Kronländern klare Landeskompetenzen mit entsprechender Landesgesetzgebung zugestand, während die Landesstatute des Oktoberdiploms nur äußerst bescheidene Landeskompetenzen ohne Gesetzgebungsrecht vorgesehen hatten.

Ab dem 15. Jänner 1861 wurden also die neuen Landesordnungen und anschließend das vom ersten begleitenden Handschreiben verlangte „organische Reichsratsstatut“ dem Ministerrat vorgelegt.

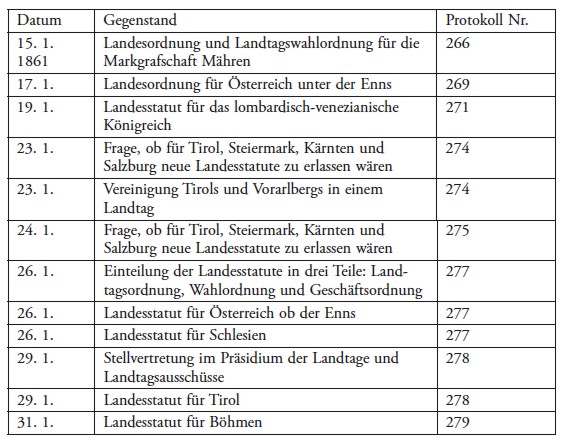

So wie im vorhergehenden Band sei auch hier ein chronologischer Überblick geboten.

|| S. 36 PDF || Die folgenden Besprechungen fanden nach dem Wechsel im Präsidium des Ministerrates von Rechberg zu Erzherzog Rainer statt und sind im Band V/1 der Edition enthalten:

Selfgovernment - Retrodigitalisat (PDF)

Das große Thema des Ministerprogramms vom 21. August 1859, die Selbstverwaltung in Gemeinden, Bezirken, Kreisen und Ländern mit dem doppelten Ziel der finanziellen Entlastung des Staates und der Stärkung der lokalen Führungsschichten auf Kosten der Zentralbürokratie, war durch das Oktoberdiplom etwas in den Hintergrund gedrängt, es war aber nicht vergessen worden113. Die Präambel sprach von der „geregelten Teilnahme Unserer Untertanen an der Gesetzgebung und Verwaltung“. Die Artikel des Diploms selbst widmeten sich nur der Gesetzgebung. Von der Verwaltung sprachen die begleitenden Handschreiben.

Die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Institutionen in Ungarn betraf natürlich auch die Verwaltung. Deshalb waren die verschiedenen Gesetze und Ordnungen zu diesem Themenbereich, die von Gołuchowski bis zum 20. Oktober 1860 als dem noch für das ganze Reich zuständigen Innenminister vorbereitet und vorgelegt worden waren, jetzt nur mehr, wenn überhaupt, für Cisleithanien brauchbar. Die Zuständigkeit für die Länder der ungarischen Krone lag in allen diesen Dingen bei den betreffenden Kanzlern. In Ungarn wurden die Komitatsverfassungen wiederhergestellt. Die Obergespäne sollten vorläufig Komitatsausschüsse und einen Komitatsmagistrat einsetzen, die definitiven Regelungen waren dem ungarischen Landtag vorbehalten114. Die Durchführung wurde mit der Instruktion für die Obergespäne eingeleitet115. Die weiteren Schritte lagen nicht mehr im Wirkungsbereich der Zentralregierung. Der Ausbau der Selbstverwaltung fiel aber bald dem Provisorium vom Herbst 1861 zum Opfer. Am 5. November 1861 wurden sämtliche Komitats-, Distrikts- und Magistratsausschüsse aufgelöst116. Erst nach dem Ausgleich wurde das Thema aufgegriffen, wobei es langfristig nicht zum Ausbau, sondern zur Einschränkung der Lokalverwaltung zugunsten der Zentralbehörden gekommen ist117.

Zur Lokalverwaltung in Kroatien-Slawonien und in Siebenbürgen schwiegen die begleitenden Handschreiben, doch galt die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Institutionen natürlich auch für diese Länder. Für beide wurden entsprechende Instruktionen in der Ministerkonferenz besprochen und anschließend erlassen, nämlich für Kroatien-Slawonien die „Instruktion für die provisorische Organisierung der Komitate, freien Distrikte, königlichen Freistädte, privilegierten Marktflecken und Landgemeinden“118, für Siebenbürgen die „Instruktion für die Obergespäne in den Komitaten, für den Oberkapitän im ungarischen Distrikt Fogaras und für die Oberkönigsrichter in den Szekler Stühlen“119. || S. 38 PDF || In Kroatien-Slawonien blieb die auf Grundlage dieser provisorischen Instruktion organisierte Lokalverwaltung lange in Geltung, weil modernisierende Reformbestrebungen weder auf dem Landtag von 1861 noch in der Zeit nach 1867 umgesetzt werden konnten120. In Siebenbürgen wurde die Beteiligung der nichtungarischen Nationalitäten an der Lokalverwaltung zum zentralen Thema. Gegen den zähen Widerstand der Magyaren entstand doch ein politisches Gleichgewicht zwischen den Nationalitäten in der Verwaltung der Komitate und Munizipien. Mit dem Klausenburger Unionslandtag von 1866 und mit dem Ausgleich von 1867 änderten sich die Verhältnisse grundlegend121.