- Der verstärkte Reichsrat

- Zauberwort „Selfgovernment“?

- Die ungarische Frage im Frühjahr 1860

- Die Finanzfrage: Scheitern der Anleihe und Selbstmord des Finanzministers Freiherr v. Bruck – Beginn der internen Verhandlungen über den Staatsvoranschlag für 1861

- Versuch eines Befreiungsschlags: das Handschreiben vom 17. Juli

- Die Einbeziehung der Öffentlichkeit

- Die Regierung und der verstärkte Reichsrat im August und September 1860

- Die Regierung sucht eine Antwort

- Die Entscheidung – Das Oktoberdiplom

- Das Oktoberdiplom und die Einigung Italiens

- Weitere Themen

Der verstärkte Reichsrat - Retrodigitalisat (PDF)

Auf der ersten Seite der Wiener Zeitung vom Dienstag, dem 6. März 1860 (am Montag erschien das Blatt nicht), prangte – ein eher seltener Anblick – ein kaiserliches Patent. Diese Form der Publikation war der Kundmachung von Gesetzen und von sonstigen als besonders wichtig eingestuften Neuerungen vorbehalten. 1859 waren etwa nur fünf Patente erschienen, darunter freilich so wichtige wie das Protestantenpatent für Ungarn oder die Einsetzung der Staatsschuldenkommission1. 1858 waren es acht gewesen, darunter die Bestimmungen zur Anwendung der neu eingeführten Wiener Währung.

Das neue Patent, vom 5. März datiert, ordnete die Verstärkung des Reichsrates durch außerordentliche Mitglieder an und bestimmte seine Zusammensetzung und seinen Wirkungskreis. 1860 wurde das Jahr des „verstärkten Reichsrates“. Dieses seltsame Wort erinnert an gewisse poetische Erfindungen etwa von Robert Musil („Kakanien“) oder von Fritz v. Herzmanovsky-Orlando („Der zweite Donnerstag für Scheibbs“)2. Einen „Reichsrat“ gab es vorher und nachher, aber einen „verstärkten Reichsrat“ gab es nur 1860. Wie es dazu kam, war bereits Gegenstand der Protokolle des vorhergehenden Bandes. Es wurde gezeigt, wie sich aus der vorgegebenen wenngleich nie praktizierten Möglichkeit, in das aus wenigen Personen bestehende neoabsolutistische Beratungsorgan von 1851 „zeitliche“, also befristete Mitglieder zur Beratung bestimmter Fragen – Fachleute – einzuberufen, die Idee entwickelte, dieses Beratungsorgan durch einige prominente Mitglieder || S. 10 PDF || auf Lebenszeit (Erzherzoge, Kirchenfürsten, ausgezeichnete Militär- und Zivilpersonen) und durch 38 von den Landesvertretungen vorgeschlagene Mitglieder auf Zeit (sechs Jahre) aufzufüllen, eben zu verstärken3. Der solcherart verstärkte Reichsrat war also ein kleines aber feines, halb landständisches Parlament sui generis, gewissermaßen ein Oberhaus ohne Unterhaus oder eine vereinigte Pairs- und föderative Kammer4. Er war periodisch einzuberufen und hatte nicht weniger als den Staatsvoranschlag, die Staatsrechnungsabschlüsse, die Berichte der Staatsschuldenkommission, alle wichtigeren Entwürfe in Sachen der allgemeinen Gesetzgebung und die Vorlagen der Landesvertretungen – zu beraten. Das war es: er blieb ein reines Beratungsorgan. Als übers Jahr ein wirkliches Parlament mit konstitutioneller Gesetzgebungsbefugnis ins Leben gerufen wurde, traute man sich nicht, es Reichstag zu nennen, so wie das 1848er Parlament oder wie die Landtage, und blieb bei Reichsrat, freilich nun ohne das Adjektiv verstärkt, und ebenso blieb es 1867 bei „den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern“.

Der Wirkungskreis des verstärkten Reichsrates war also beträchtlich, sein Pouvoir gleich Null. Dazu kam, daß der Kaiser, weil die Landesvertretungen, die die Mitglieder vorschlagen sollten, noch gar nicht existierten, vorläufig die Ländervertreter kurzerhand selbst auswählte und ernannte5. Die Auswahl wurde übrigens im allerengsten Kreis getroffen, nicht einmal die Ministerkonferenz wurde beigezogen. Finanzminister Karl Ludwig Freiherr von Bruck brachte dies in der Konferenz zur Sprache. Er hatte die Einberufung vehement betrieben, weil er sich von diesem Gremium Unterstützung im Kampf um einen ausgeglichenen Staatshaushalt erhoffte. Bruck hatte auch den emphatischen offiziösen Artikel in der Wiener Zeitung formuliert, mit dem die Regierung das Patent vom 5. März begleitet hatte6. Am 21. April stellte er den Antrag, den Kaiser zu bitten, er möge die Ernennungen in der Konferenz beraten lassen. Der Ministerpräsident Johann Bernhard Graf v. Rechberg und Rothenlöwen „behielt sich vor, diesen Gegenstand bei Sr. Majestät in Anregung zu bringen“. Die Bitte wurde nicht erfüllt. Am 29. April wurden die außerordentlichen Reichsräte ernannt7. || S. 11 PDF || Es war übrigens die letzte Wortmeldung Brucks. Am nächsten Tag erhielt er das Enthebungsschreiben, worauf er sich das Leben nahm8.

Auch die Einberufung selbst wurde so vorgenommen, daß jeder Anschein vermieden wurde, es handle sich um eine wie auch immer geartete parlamentarische Körperschaft. In der kaiserlichen Verordnung vom 5. März hatte es geheißen: „§ 2. Da es Mein Wille ist, den für das Verwaltungsjahr 1861 festzustellenden Staatsvoranschlag dem verstärkten Reichsrate zur Prüfung zu überweisen, so hat derselbe im künftigen Monate Mai an dem von Mir noch näher zu bestimmenden Tage zusammenzutreten.“9 Zugleich mit der Ernennung der Mitglieder wurde der Präsident des Reichsrates, Erzherzog Rainer, angewiesen, die Einberufung auf den 29. Mai zu veranlassen. Tatsächlich zusammengetreten ist er am 31. Mai. Als der Kaiser die Konferenz fragen ließ, ob der Eröffnung ein Gottesdienst – das übliche Heilig-Geist-Amt – vorauszugehen habe, war die Konferenz „einhellig der Meinung, daß dieses für einen bloß beratenden Körper, der kein Parlament vorstellen soll, nicht angemessen wäre.“10 In diesem Punkt hatten die Minister aber nicht mit dem Wiener Erzbischof und Kardinal Joseph Othmar Ritter von Rauscher gerechnet. Trotz eines Beharrungsbeschlusses der Konferenz erwirkte er vom Kaiser die Erlaubnis, ein solches Amt abzuhalten, wenn auch nur in der Hofburgkapelle. Diese Frage kam in der Ministerkonferenz nicht weniger als viermal zur Sprache11.

War nun diese zahnlose, allein vom Kaiser ernannte Versammlung jene „zeitgemäße Verbesserung“ in der Gesetzgebung, die das Laxenburger Manifest vom 15. Juli 1859 nach der militärischen Niederlage versprochen hatte und von der man allgemein die Wiedergewinnung des Vertrauens in den Staat erhoffte12? Die Regierung vertrat diese Ansicht. Die Öffentlichkeit war zurückhaltender13. Nein, viel eher trifft auf den verstärkten Reichsrat das zu, was eine seiner großen Figuren, Anton Graf Szécsen v. Temerin, etwas später über den zukünftigen ungarischen Landtag und die Gefahr seiner Einberufung gesagt hat: „Nicht sowohl in den Attributionen, die man dem ungarischen Landtag werde beilegen müssen, als in der Tatsache seiner Wiederbelebung, in seiner Existenz liege diese Gefahr“14. Auch für den verstärkten Reichsrat galt, daß die Gefahr (oder die Chance!) zunächst nicht in den Eigenschaften lag, sondern in der Tatsache der Einberufung eines Zentralorgans. Dies ist wohl ein Kennzeichen aller solcher Versammlungen, mochten oder mögen sie Landstände, Landtage, Synoden, Konzilien, runde Tische oder wie immer geheißen haben oder heißen, daß sie eine Eigendynamik entwickeln können (nicht müssen), wenn der Problemdruck groß genug ist und wenn geeignete Persönlichkeiten die Regie führen. Beim österreichischen verstärkten Reichsrat des Jahres 1860 traf beides zu.

|| S. 12 PDF || Die Eigendynamik wurde schon bald nach der Ernennung der Mitglieder spürbar. Einige Ungarn lehnten nämlich die Mitwirkung ab, darunter der angesehene liberale Josef Baron Eötvös, der gerade im Jahr davor seine „Garantien der Macht und Einheit Österreichs“ veröffentlicht hatte15. Der Kaiser warf in der Ministerkonferenz die Frage auf, ob die durch Ablehnung unbesetzten Reichsratsstellen nachbesetzt werden sollten. Die Konferenz riet nach dem Antrag des Justizministers Franz Graf Nádasdy davon ab. Klang es beleidigt oder schadenfroh, wenn das Protokoll vermerkt: „Se. Majestät haben die besten Männer von verschiedenen Parteien gewählt; wenn dieselben die Wahl nicht annehmen, so ist es nur ihre Schuld, daß ihr Interesse im Reichsrat keinen speziellen Vertreter findet“?16 Der Beschluß wurde ein paar Tage später sogar bekräftigt17. Die Sache war aber komplizierter. Die ungarischen Altkonservativen, die schon im Vorjahr, mit wenig Erfolg, den Versuch der Wiederanknüpfung des Gesprächsfadens zwischen der ungarischen Nation und dem König unternommen hatten18, sahen in dem ganzen Vorgang eine zweite Chance. Laut dem Protokoll der Ministerkonferenz „baten“ sie den Kaiser, neue Mitglieder zu nominieren. In der altkonservativen Rechtfertigungsschrift „Drei Jahre Verfassungsstreit“ klingt es ganz anders: „Der Kampf begann in der ersten Stunde. Zunächst forderten die drei Herren [Georg Graf Apponyi, Johann Graf Barkóczy und Georg Mailáth v. Székhely], daß statt der zurückgetretenen drei andere Ungarn ernannt würden. Das Ministerium glaubte diese Forderung ablehnen zu müssen. Apponyi antwortete, daß in diesem Falle auch er und seine beiden Freunde zurücktreten würden. Die Drohung hatte insofern ihre Wirkung, als wenigsten in der elften Stunde die Grafen Anton Szécsen und Georg Andrássy, dann Bischof Korizmits ernannt wurden.“19 In der Tat setzte sich der Kaiser über den Beschluß der Konferenz hinweg. War die Sache mit dem Heilig-Geist-Amt noch harmlos, so war die Nachbesetzung eindeutig ein taktischer Sieg der Altkonservativen und eine Niederlage der Regierung. Vor allem gelangte so Graf Anton Szécsen in den verstärkten Reichsrat, der zur Schlüsselfigur werden sollte, weil er die politischen Vorstellungen der Altkonservativen so geschickt, diplomatisch und überzeugend vorzubringen wußte, daß diese Partei schließlich ihr Ziel erreichte. Im Verlauf der großen Debatte im Herbst des Jahres sagte der Führer und Sprecher der deutsch-liberalen Minderheit, Dr. Franz Hein, nach einer heftigen Attacke gegen den böhmischen Hochadeligen Heinrich Jaroslav Graf Clam-Martinic wegen einer bestimmten verletzenden Äußerung, über Graf Szécsen: „Die patriotischen Äußerungen, die versöhnliche Sprache, in welcher Graf Szécsen das Majoritätsvotum begründete, haben ihm gewiß die Teilnahme, die Zustimmung des größten Teils der Versammlung, selbst auch die meinige im reichlichen Maße erworben, obwohl ich zu den prinzipiellen Gegnern des Majoritätsvotums gehöre.“20 || S. 13 PDF || Auch die Protokolle der drei Sitzungen im vorliegenden Band, an denen Szécsen teilgenommen hat, belegen das außerordentliche Einfühlungsvermögen und Geschick des Grafen21. Die Nachbesetzung war also ein wichtiger Erfolg der altkonservativen Ungarn. Sie setzten aus ihrer politischen Erfahrung heraus auf die „Gewalt [d. h. die Kraft] der Diskussion“, sie wollten das, was sie auf dem Herzen hatten, lieber „am grünen Tisch“ als „beim Tee“ aussprechen22.

Nicht nur die religiöse Zeremonie und die Frage der Nachbesetzung beschäftigte die Konferenz. Der verstärkte Reichsrat wurde überhaupt zum häufigsten Thema in den Sitzungen. Bei 53 von 314 Tagesordnungspunkten in diesem Band, also bei einem Sechstel, geht es direkt um ihn, bei einer noch größeren Zahl steht er im Hintergrund.

Die Konferenz beriet seine Geschäftsordnung23. Dabei konnte sie sich gegen die heftigen Bedenken des ständigen Reichsrates, der ja neben dem verstärkten unverändert bestehen blieb, durchsetzen. Auch hier wurde Geheimnistuerei geübt und jeder Anschein von Parlamentarismus vermieden. Die Geschäftsordnung wurde erst im Nachhinein publiziert24. Sie untersagte die Abgabe schriftlicher Voten und unterschied spitzfindig zwischen bloßer Stimmenzählung und Beschluß. Der verstärkte Reichsrat hatte kein Vorschlags- und nicht einmal ein Interpellationsrecht. Die Beratungen waren nicht öffentlich, immerhin sollten die Beratungsprotokolle auszugsweise veröffentlicht werden. Die Konferenz beriet weiters über einige Mitglieder, über Reisezuschüsse, über die Eröffnung und über die Ansprache des Kaisers beim Empfang der Reichsräte, der am 1. Juni stattfand. Es handelte sich dabei, nach einer Bemerkung des Innenministers „nicht um eine Thronrede, sondern nur um eine herzliche Ansprache“25. Man beriet sogar, welche Antwort darauf erfolgen sollte26. Anlaß zur Beratung gab auch die vorgesehene Eidesleistung und die von Georg Graf Apponyi durchgesetzte Abgabe einer Rechtsverwahrung, daß er kein Mandat aus Ungarn habe und nur im eigenen Namen spreche27. Ihm schlossen sich alle Ungarn und auch einige andere Reichräte an, ein klares Zeichen für die Skepsis, die dem neuen Gremium entgegengebracht wurde. Die italienischen Reichsräte veranlaßten die Konferenz zu einer Beratung der Sprachenfrage28. Weiters wurden Art und Zeitpunkt der Vorlagen besprochen, die die Regierung zu machen hatte. Später wurden die Entwicklungen im Schoß des Reichsrates, das Verhalten der Minister in den Komitees und im Plenum, schließlich die Ergebnisse und die Erledigung der Wünsche des Reichsrates besprochen.

Ein besonderes Kapitel war die Presse. Zwar war die Pressefreiheit ein eigener Punkt des Ministerprogramms vom 21. August 1859 29 gewesen, doch lasteten die angedrohten und tatsächlichen Verwarnungen schwer auf dem Gewerbe, und die Angst der Regierung || S. 14 PDF || vor der veröffentlichten Meinung war groß. Kurz vor Beginn der Sitzungen brachte der für die Presse zuständige Polizeiminister Adolph Freiherr v. Thierry das Thema zur Sprache, welcher Spielraum den Journalen zu geben sei. Einerseits galten nach § 22 der Geschäftsordnung die prinzipielle Vertraulichkeit der Beratungen des verstärkten Reichsrates und ein Publikationsmonopol für die Wiener Zeitung, andererseits würden die Zeitungen selbstverständlich berichten wollen. Der § 22 erwies sich fast als ein Eigentor, denn die Ungarn verweigerten seinetwegen den vorgesehenen Eid und die Zeitungen warfen der Regierung die „Heimlichkeit“ vor. Die Regierung sah sich gezwungen, den Hinweis auf die Geschäftsordnung aus der Eidesformel wegzulassen und den Medien die bevorstehende Publikation der Protokolle bekanntzugeben30. Der Polizeiminister fragte also, was zu tun sei, wenn ein Blatt eine andere Quelle benütze als die Wiener Zeitung. Was, wenn ein Journal eine in der amtlichen Zeitung nicht vorkommende „wahre Tatsache“ melde, und was, wenn es eine „unwahre Tatsache“ publiziere? Und dürften die Inhalte diskutiert werden? Diese Fragen führten zu einer längeren, fast grotesken Debatte. Der liberale Finanzminister Ignaz Edler v. Plener hielt schließlich „die Besprechung der reichsrätlichen Verhandlungen überhaupt nicht für so gefährlich“ und stimmte daher für die Freigabe der Diskussion. Es war gewiß eine der Regierung förderliche Entspannung, daß der relativ liberale Reichsratspräsident Erzherzog Rainer ankündigte, die Verhandlungen in möglichst vollständigen Auszügen veröffentlichen zu wollen. So geschah es. Wir sind über das Zustandekommen der Sitzungsprotokolle durch die Erinnerungen Alfred Ritter v. Arneths gut informiert, der beauftragt wurde, die Auszüge der Beratungsprotokolle für die Regierungszeitung zu verfassen. Der 41jährige Arneth war damals Ministerialsekretär im Ministerium des Äußern und hatte sich als Historiker einen Namen gemacht31, und er war Anwärter auf die Stelle des Vizedirektors des k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Er erzählt, wie Erzherzog Rainer es als obersten Grundsatz erklärt habe, „daß an Sinn und Inhalt der gehaltenen Reden nicht das Mindeste geändert werden dürfe“32. Die Debatten wurden mitstenographiert. Manchmal ergänzte Arneth aus seiner Mitschrift, wenn die Stenographen bei schnell sprechenden Rednern nicht folgen konnten und leere Seiten abgaben. Die Texte wurden von vier Mitgliedern des Reichsrates verifiziert und vom Reichsratspräsidenten dem Kaiser vorgelegt33. Die Berichte in der Wiener Zeitung wurden mit großer Spannung erwartet. „Ihre Genauigkeit wie ihre Ausführlichkeit, welche nach und nach zu einer wortgetreuen Reproduktion der meisten Reden geworden war, befriedigte allgemein.“ In der Tat sind die Unterschiede zwischen den Sitzungsberichten, die der Kaiser erhielt, und den Texten in der Wiener Zeitung minimal.

Über den Verlauf der Verhandlungen wurde die Öffentlichkeit also informiert. Der Druck auf die Presse nahm aber nicht ab. Kategorisch wurde die Publikation von Publikumsadressen || S. 15 PDF || an die Reichsräte verboten, das seien nur „Agitationsmittel“34. Am 7. Juni und wiederholt am 21. Juni sah sich der Polizeiminister veranlaßt, im Wege der Statthalter den Druck zu erhöhen. Der verstärkte Reichsrat werde, so der Polizeiminister, von einigen Blättern als „konstitutionelles Experiment“ bezeichnet oder offen als konstitutionelle Körperschaft behandelt, andere Zeitungen würden die Reichsratsverhandlungen zum Anlaß nehmen, um für die Einführung einer förmlichen konstitutionellen Verfassung mit Gewaltenteilung zu agitieren. Dies entspreche nicht dem Patent vom 5. März und könne nicht geduldet werden. Thierry machte die Statthalter persönlich verantwortlich35. Auch für den dramatischen Appell des Kaisers in der Konferenz am 29. Juni waren die „konstitutionellen Tendenzen“ „in den Journalen der Hauptstadt sowohl als in Provinzblättern“ der Anlaß36.

Es erwies sich natürlich als unmöglich, die Tendenz aller Zeitungen im Sinn der Regierung zu ändern. Mehr Erfolg hatten konkrete Verbote. So wurde Anfang August, als die Plenarberatungen des Budgetausschusses, des sogenannten 21er-Komitees, begannen, nach einigen Tagen mit Erfolg jegliche Berichterstattung darüber unterbunden. Am 7. August schrieb „Die Presse“ noch, daß die erste Sitzung bevorstehe, wer Mitglied sei und daß große Spannung herrsche, weil nun der Moment für den großen politischen Prinzipienkampf gekommen zu sein scheine. Es stehe zu erwarten, daß „die prinzipielle Diskussion keine oberflächliche, sondern eine rückhaltlos gründliche sein wird. Das bringt uns als Berichterstatter zunächst in einige Verlegenheit, denn es müssen und werden im Komitee Dinge zur Sprache kommen, die zu berühren die Presse nicht wagen darf.“ Es seien in der letzten Zeit Verbote ausgesprochen worden, die mit der veränderten Situation ganz unvereinbar seien, doch müsse die Zeitung im Interesse des regelmäßigen Erscheinens gewisse Grenzen einhalten. Der Artikel schloß mit dem Appell: „Wir denken, mit der Redefreiheit im Reichsrat müsse die der Journale gleichen Schritt halten.“ Am 8. August erschien noch ein Bericht über die Sitzung vom 7. August, dann trat, aufgrund einer polizeilichen Aufforderung, vollkommenes Stillschweigen ein37.

Der Kampf zwischen der Regierung und der öffentlichen Meinung entbehrte mitunter nicht der Komik. Am 5. Juni begann „Die Presse“ unter Bezugnahme auf die Landung Giuseppe Garibaldis in Sizilien, die berühmte „Impresa dei Mille“, mit dem Abdruck von Garibaldis Memoiren nach Alexander Dumas d.Ä. Gewiß war das eine außenpolitische Provokation des Blattes. Nach einigen Fortsetzungen teilte die Redaktion mit, „Schwierigkeiten, deren Beseitigung nicht in unserer Macht liegt“, würden die weitere Fortsetzung verhindern. War es Zufall oder Absicht, daß die Zeitung anstelle der Memoiren einen Artikel über eine Begebenheit aus dem Jahre 1732 abdruckte unter dem Titel „Die letzten Hofnarren König Friedrich Wilhelms I. von Preußen“?38

Bei diesen Vorgängen rund um den verstärkten Reichsrat handelte es sich nicht nur um Geplänkel. Die taktischen Züge, die geschickte Regie der durchaus erfahrenen Herren, allesamt gewiß honorig und grundsätzlich kaisertreu, die Angriffe der Presse, all das ist zu || S. 16 PDF || beurteilen vor dem Hintergrund eines tatsächlichen Problemdrucks, erzeugt durch die schlechte Stimmung in Ungarn, die Finanzkrise des Staates, das mangelnde Vertrauen in ihn, die andauernde außenpolitische Isolierung und die Vorgänge in Italien. Mit dem verstärkten Reichsrat war die Diskussion über die Lösung dieser Fragen unwiderruflich aus der Intimität der Ministerkonferenz und der verschwiegenen Gänge und Beamtenzimmer in den Ministerien hinausgetreten in eine schwer kontrollierbare Öffentlichkeit. Der Kampf um die Lösungen, der Kampf um die Macht war öffentlich geworden. Nicht mehr nur beim Tee, sondern am grünen Tisch wurde gesprochen. Die Sorge des Hofes und die „Nervosität der Regierung“39 waren so gesehen begründet. Es ging darum, wie Harm-Hinrich Brandt formuliert hat, in der Verfassungs-, Verwaltungs-und Finanzfrage endlich zu einem verbindlichen Konzept zu gelangen, das einer quasi-parlamentarischen Diskussion standzuhalten vermochte40.

Zauberwort „Selfgovernment“? - Retrodigitalisat (PDF)

Als bester Ausweg erschien den Ministern die Selbstverwaltung, das „Selfgovernment“, und zwar mehrstufig von der Ortsgemeinde über die Ebenen Bezirk und bei Bedarf Kreis bis zur Landesebene. Sie erwarteten sich davon vor allem Einsparungen für die staatliche Verwaltung, sozusagen einen schlanken Staat, aber auch die Befriedigung der lokalen Führungsschichten, denen die neoabsolutistische Zentralisierung Macht und Spielraum genommen hatte. Dadurch würde der Staat das verlorene Vertrauen wiedererlangen. Über das Prinzip waren sich die Minister einig, über die Details keineswegs. So war der Punkt IX des Regierungsprogramms, der diese Reformen vorsah, hart umkämpft gewesen und dementsprechend schwammig formuliert41. Das Prinzip ist besonders einprägsam formuliert im Vortragsentwurf des Innenministers Gołuchowski vom 2. Oktober 1860. Es heißt hier: „Das Prinzip der Selbstverwaltung fordert, daß Angelegenheiten, welche nicht in den Bereich der Regierungsgewalt einschlagen, von direkter Einflußnahme der Regierungsorgane freigehalten und ohne Bevormundung und Kontrolle jenen Organen zur selbständigen Beschlußfassung und Ausführung überlassen werden, um deren Interessen es sich zunächst handelt und die ihre Bedürfnisse und die Art der am meisten zusagenden Befriedigung derselben am besten zu kennen und zu beachten vermögen.“42 Wäre dieser Vortrag sanktioniert worden und nicht dem Oktoberdiplom zum Opfer gefallen, dann hätte diese Formulierung der Selbstverwaltung, ja des Subsidiaritätsprinzips vielleicht Berühmtheit erlangt, so ist sie in Vergessenheit geraten.

Es ist nun nicht so, daß in bezug auf Punkt IX des Regierungsprogramms gar nichts geschehen war43. Die Beratung des Gemeindegesetzes in den einzelnen Kronländern war || S. 17 PDF || längst eingeleitet (Absatz 1 des Programms), das Gesetz über die Friedensgerichte bzw. über Bagatellstreitigkeiten war beschlossen44 (aus Absatz 2), an den Landesstatuten wurde im Innenministerium gearbeitet (Absatz 3). Diese waren freilich aufgrund der langen Vorgeschichte eine umfangreiche Aktenmaterie. Die erste Ausarbeitung von Landesverfassungen war schon 1849/50 noch unter Ministerpräsident Felix Fürst zu Schwarzenberg vorgenommen worden, sie waren dem heraufdämmernden Neoabsolutismus zum Opfer gefallen45. Eine neue Fassung, nun unter dem Namen Statute, hatte Innenminister Alexander Freiherr v. Bach 1856 nach jahrelangen Gesprächen vorgelegt, der Kaiser hatte aber angeordnet, daß sie erst wieder nach der Erlassung eines neuen Gemeindegesetzes weiter beraten werden sollten46. Dieses war im April 1859 erschienen, und die Diskussion der Statute war daraufhin pünktlich wieder aufgenommen worden (noch war Bach Minister). Nach dem kurz darauf erfolgten Sturz Bachs war die Materie dem neuen Innenminister Gołuchowski zugewiesen worden, wohl Ende August oder Anfang September 185947. Daß er die umfangreiche Angelegenheit nicht sofort in die Ministerkonferenz bringen konnte, ist verständlich, alle wußten aber um ihre Bedeutung.

Als der Kaiser Ende September 1859 fragte, ob Armeereduktionen zur Entlastung des Haushalts möglich seien, antwortete Ministerpräsident Rechberg bejahend und fügte hinzu, „daß es unerläßlich werden wird, die Landstände in den Kronländern nach erfolgter Erlassung der diesfälligen Statute zusammenzuberufen, und daß von den Ständen, wenn bis dahin der Staatshaushalt nicht in beruhigender Weise geordnet ist, ein wahrer Sturm nach konstitutionellen Einrichtungen und Garantien zu gewärtigen ist“48. Als dann Ende Jänner 1860 die Reform des Reichsrates (Punkt V des Regierungsprogramms) in Angriff genommen wurde, drängte der Minister für Kultus und Unterricht Leo Leopold Graf v. Thun und Hohenstein darauf, vor dieser Reform die Gemeindeordnungen und Landesstatute zu erlassen49. Glasklar und geradezu visionär waren seine Ausführungen. Die Regierung müsse doch zuerst Klarheit darüber gewinnen, „welche Einrichtung und Wirksamkeit den unteren Organen, den Orts- und Bezirksgemeinden und insonderheit den Landtagen zu geben sei, bevor man mit einer Institution vor die Öffentlichkeit tritt, deren Mitglieder zum großen Teile diesen Landtagen selbst entnommen werden sollen“. Andernfalls würde der verstärkte Reichsrat „ohne feste Richtschnur und Grenze“ seine Beratungen abhalten können und so unweigerlich „den Charakter eines konstituierenden Reichstags anzunehmen versucht sein“. Thun sah, daß die meinungsbildenden Eliten durch halbe Maßnahmen nicht zu gewinnen waren. „Was die Gemüter in Unruhe erhält, ist die Ungewißheit über die Erfüllung der gegebenen Reformversprechungen überhaupt und insbesondere in den die Bevölkerung zunächst || S. 18 PDF || berührenden Fragen über Gemeindeverfassung und Landtage. Werden diese nicht zugleich gelöst, so wird auch das erweiterte Reichsratsstatut nicht befriedigen, und zwar umso weniger, als es den modernen Ideen von Konstitution nicht entspricht.“ Den Bedenken Thuns wurde nicht Rechnung getragen, der verstärkte Reichsrat wurde ohne vorherige Ordnung der unteren Ebenen geschaffen und einberufen.

Es war aber klar, daß nun das nächste Kapitel fällig war. So gesehen überrascht die Ansage des Kaiser bei der ersten Donnerstagkonferenz50 nach der Erlassung des Patents vom 5. März über den verstärkten Reichsrat nicht, sie besticht allerdings durch ihre Klarheit und Entschiedenheit51: Es seien nunmehr die noch unentschiedenen Fragen über die Gestaltung der Landesvertretungen und über die Gemeindeordnungen „mit tunlichster Beschleunigung“ zur Entscheidung zu bringen, „damit das Ministerium über den einzuschlagenden Weg bei diesen wichtigen Angelegenheiten völlig im Klaren sei und es bei seinen Verfügungen sowie bei den Verhandlungen im verstärkten Reichsrate die nötige Einigkeit an den Tag lege“. Gołuchowski konnte sofort berichten, wie weit die Vorarbeiten gediehen waren52. In der Tat wurde in den kommenden Wochen und Monaten intensiv über alle diese Fragen beraten. Die unterschiedlichen Ansichten über den dabei einzuschlagenden Weg und über viele Details kamen nun offen zutage. Die Minister Thun, Nádasdy, Bruck, dann Plener zerzausten oft die Anträge des Innenministers, der sich aber hartnäckig und wortgewandt zur Wehr setzte.

In der Literatur werden die konkurrierenden Kräfte mit unterschiedlichen Ausdrücken bezeichnet. Im Widerstreit lagen zwei Spielarten des Konservativismus und der Liberalismus. Einerseits gab es die Anschauungen des feudalen, (hoch)adeligen, (alt)ständischen, autonomistisch-föderalistischen (in Ungarn dann „altkonservativen“) Konservativismus, die im agrarischen Großgrundbesitz der Länder ihren Schwerpunkt hatten. In der Konferenz vertraten Thun, Gołuchowski, Nádasdy und Rechberg solche Ansichten, wobei sie keineswegs immer einer Meinung waren. Andererseits gab es die Vorstellungen des bürokratischen, zentralistischen und autokratischen oder (neo)absolutistischen Konservativismus, die im starken Zentralstaat oder Gesamtstaat, in der Bürokratie, im Kaiser den Schwerpunkt sahen. Nádasdy, Gołuchowski, Rechberg äußerten sich auch in diese Richtung. Schließlich war der bürgerliche liberale Konstitutionalismus vorhanden, der im städtischen Besitz- und Bildungsbürgertum sowohl Wiens als auch der Länder seinen Sitz hatte. Er war in der Konferenz eigentlich das unbedingt zu verhindernde Gegenbild, die „Revolution“, daher wurde er nur indirekt vertreten durch den Finanzminister Bruck, nach seinem Tod direkter durch seinen Nachfolger Plener. Die mehrfache Nennung der Minister weist darauf hin, daß die Ideen nicht immer klar und sauber zu trennen, die Personen nicht immer eindeutig zuzuordnen sind. Am schärfsten und pointiertesten vertraten der hochkonservativ-föderalistische Thun, der strenge Zentralist Nádasdy und der liberale Plener die drei genannten Positionen.

|| S. 19 PDF || Daß die „Ordnungen“ und Statute für die Gemeinden, Städte, Gutsgebiete, Bezirke, Komitate und Länder, die beraten und z. T. beschlossen wurden, letzten Endes Makulatur blieben und Thun mit seinem Kassandraruf – durchaus gegen seinen Willen – recht behalten sollte, konnten die Minister natürlich nicht wissen. Noch lief das adelige, autonomistische, antikonstitutionelle Experiment. Die Protokolle über die Diskussionen in der Ministerkonferenz sind eine höchst aufschlußreiche Quelle über die Vorstellungen und Argumente der verschiedenen Kräfte im Spiel.

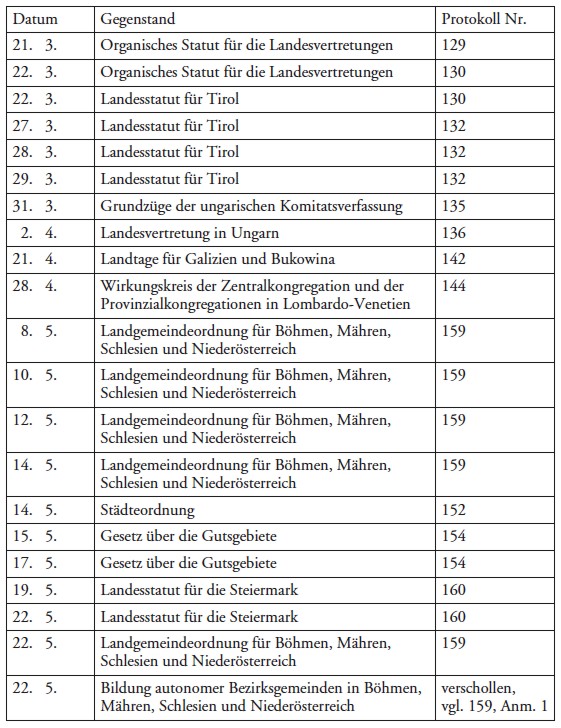

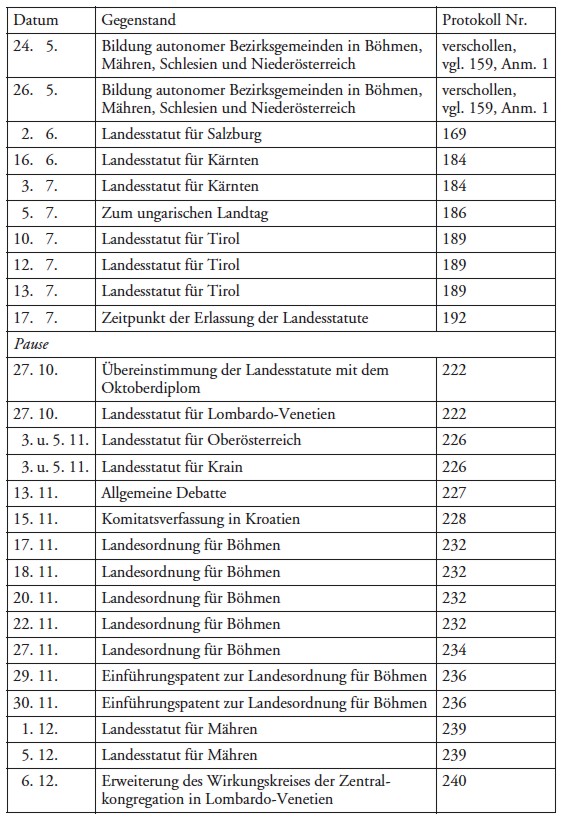

Am 21. März begann die Debatte über die Landesstatute. Gołuchowski legte zuerst – ganz in der neoabsolutistischen Tradition – ein „Organisches Statut über die Landesvertretung“ vor53. Es sollte ein Rahmengesetz für die Landesstatute sein. Die Mitglieder der Konferenz waren aber der Meinung, ein solches Gesetz sei überflüssig. Es wurde dennoch im einzelnen besprochen, sollte aber nur pro foro interno für die Ausarbeitung der einzelnen Statute zur Richtschnur dienen. Nach dem Text des Innenministers sollte die Landesvertretung, die er Landesausschuß nannte, die Regierung in Landesangelegenheiten beraten, in taxativ aufgezählten Bereichen Vorschläge machen und das Landesvermögen verwalten. Nádasdy, Bruck und Rechberg wollten der Landesvertretung mehr Kompetenzen zuweisen, vor allem sollte sie, wie es Bruck formulierte, nicht nur beratend, sondern auch handelnd sein, d. h. dem Staat gewisse Verwaltungsaufgaben abnehmen. Nach eingehender Diskussion wurde diese Variante durch einen Spruch des Kaisers abgelehnt54. Bei der Diskussion des Tiroler Landesstatuts war aber wieder davon die Rede, Bruck forderte nachgerade einen „übertragenen Wirkungskreis“ auf Landesebene. Obwohl die Mehrheit dafür stimmte, ist dieser Gedanke nur ganz indirekt in die Statute eingeflossen55. Bemerkenswert ist, daß niemand dafür eintrat, den Ländern nicht nur beratende oder handelnde, sondern in der Landesgesetzgebung mitentscheidende Kompetenzen zu geben. Das wäre aber bereits ein konstitutionelles Element gewesen. Daß die Landesstatute eben jede substantielle Mitwirkung in der Gesetzgebung versagten, trug dann wesentlich zum Scheitern des Oktoberdiploms bei.

Am 22. März wurde anhand des Landesstatus für Tirol mit der Beratung der Landesstatute begonnen, in deren Verlauf es zu ganz grundsätzlichen Wortmeldungen Brucks, Thuns und Gołuchowskis kam56. Am 31. März standen die Grundzüge der ungarischen Komitatsverfassung auf der Tagesordnung57. Die Komitate entsprachen in etwa den Kreisen in den cisleithanischen großen Kronländern. Am 8. Mai brachte Gołuchowski die Landgemeindeordnung in die Ministerkonferenz58, am 14. Mai folgte der Entwurf der Städteordnung59. Schon am nächsten Tag legte er das Gesetz über die Gutsgebiete vor, das die Möglichkeit vorsah, den Großgrundbesitz aus dem Gemeindeverband auszuscheiden || S. 20 PDF || und wieder zu verselbständigen, ein eindeutig feudales Relikt. Dabei wollte aber der Innenminister die Ausscheidung möglichst erschweren, während Thun dafür eintrat, sie zu begünstigen. Die Mehrheit folgte dem Innenminister60. Am 22. Mai begann die Konferenz mit Beratungen über die Bildung autonomer Bezirksgemeinden. Die diesbezügliche Vorlage wurde dann im ständigen Reichsrat abgelehnt bzw. den zukünftigen Landtagen zugewiesen61. Zu einer Besprechung von eigenen autonomen Kreisgemeinden ist es in der Ministerkonferenz nicht gekommen. Am 16. Juni schlug Plener vor, bereits zu diesem Zeitpunkt den verstärkten Reichsrat einzubinden. Er wurde dabei von Thun heftig und mit geradezu sarkastischen Tönen sekundiert. Gołuchowski und Rechberg blockten den Versuch erfolgreich ab, der verstärkte Reichsrat könne sonst – horribile dictu – zu einer „Assemblée constituante“ werden62.

Mit Ausnahme der Kreisgemeinden wurde also in den zwei Monaten von 21. März bis 22. Mai 1860 mit der Ausarbeitung der gesetzlichen Grundlagen für alle Ebenen der Selbstverwaltung gemäß Punkt IX des Ministerprogramms vom 21. August 1859 begonnen. Die Arbeit wurde zielstrebig und in vielen Sitzungen fortgesetzt. Öfters wurden die Protokolle mehrerer Sitzungen in einem Sammelprotokoll vereinigt. Eine Pause trat im August ein, sie dauerte im September während der Plenarsitzungen des verstärkten Reichsrates und dann noch einige Wochen bis Ende Oktober an. Nach der Erlassung des Oktoberdiploms wurde die Arbeit fortgesetzt, wobei der in Staatsminister umbenannte Innenminister nun nur mehr für Cisleithanien zuständig war, während die entsprechenden Entwürfe für die Länder der ungarischen Krone von den Hofkanzlern vorzulegen waren. Bis unmittelbar vor seinem Sturz arbeitete Gołuchowski daran, ohne sie zu Ende bringen zu können63. Noch am 7. Dezember 1860 legte er das in der Ministerkonferenz kurz davor beschlossene Landesstatut für Mähren dem Kaiser vor64. Am 13. Dezember 1860 wurde er enthoben und durch Anton Ritter von Schmerling ersetzt, der die Landesautonomie dann auf eine neue Grundlage stellte. Vor allem erhielten die cisleithanischen Landtage in den Landesordnungen, die mit dem Februarpatent von 1861 erlassenen wurden, die paritätische Mitwirkung bei der Landesgesetzgebung, indem nun zu jedem Landesgesetz ausdrücklich die Zustimmung des Landtages und die Sanktion des Kaisers erforderlich war. Für Ungarn war dies durch die mit dem Oktoberdiplom verfügte Wiederherstellung der früheren Verfassung automatisch der Fall.

Diese ganze ungeheure Arbeit des Innen- bzw. Staatsministeriums und der Ministerkonferenz (sowie der Protokollführer!) von März bis Dezember 1860 war zwar im Lichte der weiteren Entwicklung vergebliche Mühe, uns aber bietet sie tiefe Einblicke in das Denken der Minister, die als Vertreter des Hochadels, der Zentralbürokatie und des Liberalismus fungierten. Daß die Herren Gołuchowski, Thun, Nádasdy, Bruck, Plener und ab dem 20. Oktober Szécsen und Joseph Lasser Ritter v. Zollheim besonders eifrige Diskutanten waren, || S. 21 PDF || die auch nicht selten das vom Protokollführer erstellte Konzept um spaltenlange Ergänzungen bereicherten, erhöht die Aussagekraft der Ministerkonferenzprotokolle dieser Monate. Um den Überblick zu erleichtern, seien hier diese Diskussionen in chronologischer Folge angeführt.

|| S. 23 PDF ||

Die ungarische Frage im Frühjahr 1860 - Retrodigitalisat (PDF)

Von den drei großen Krisenfeldern Ungarn, Finanzlage und Italien, die die Vorgänge rund um den verstärkten Reichsrat und die Reformabsichten der Regierung begleiteten und störten, aber auch beeinflußten und vorantrieben, wurde als erstes Ungarn virulent. Schon im vorigen Band wurde über das Scheitern der Gespräche zwischen der Regierung und den Altkonservativen im Oktober 1859 berichtet sowie über die Aufregung, in die das ungarische Protestantenpatent im Herbst und Winter das Land versetzte65. Ende Jänner 1860, um den 23. herum, kam der Kaiser offenbar zur Überzeugung, daß eine Änderung der Politik notwendig und unausweichlich geworden war66. Dazu gehörten auch die Gespräche mit ungarischen Vertretern betreffend das Protestantenpatent. Wie sehr diese Gespräche beobachtet wurden, läßt sich aus dem Protokoll vom 5. Februar ersehen67. Kultusminister Thun versuchte noch eine Zeit lang, das Steuerruder in der Frage des Protestantenpatents auf dem bisherigen Kurs zu halten68. Sein Versuch eines harten Kurses wurde aber zunehmend auch von Regierungsmitgliedern skeptisch betrachtet. In der Konferenz vom 21. Februar sah er sich mit der „Ansicht“ des Generalgouverneurs in Ungarn Erzherzog Albrecht konfrontiert, daß es zu keinen Verhaftungen wegen ungesetzlicher Kirchenversammlungen komme sollte. Wenn man die Antwort Thuns, wie sie der Protokollführer verfaßt hat, mit den komplizierten und taktischen Wendungen der Korrektur vergleicht, die Thun angebracht hat, dann sieht man, daß der Kultusminister in die Defensive gedrängt wurde69.

Für die ungarische Öffentlichkeit war diese Stimmung im engsten Regierungskreis und die Absicht des Kaisers, einen Umschwung eintreten zu lassen, noch in keiner Weise sichtbar. Am 15. März, dem Jahrestag der Revolution von 1848, kam es in Budapest zum ersten Mal zu einer Gedenkfeier. Bei der folgenden Auseinandersetzung zwischen den Studenten und der Polizei floß Blut. Erzherzog Albrecht bat nach diesen Ereignissen den Polizeiminister, ihm eine Festung in Böhmen zu bezeichnen, „wo eventuell vielleicht gegen hundert zu Konfinierende sehr bald eingeliefert werden können“. Diese dramatische Anfrage wurde in der Ministerkonferenz beraten, die Antwort fiel zögernd und hinhaltend aus70. Das mag der allerletzte Anstoß gewesen sein, daß Erzherzog Albrecht wenige Tage später, am 22. März, sein Rücktrittsgesuch einreichte. Er schrieb: „Die Sachen sind hier bereits so weit gediehen, daß in nächster Zukunft entweder ein längerer, strenger Belagerungszustand mit all seinen polizeilichen odia in Aussicht steht, oder sehr bedeutende prinzipielle Änderungen des Regierungssystems hierzulande in den nächsten Tagen bereits proklamiert werden müssen. Zwischen diesen beiden Gegensätzen gab es vielleicht noch vor wenig Wochen einen Ausweg, heute existiert er nicht mehr; zuerst muß Ordnung gemacht werden.“71 Die Durchführung des Belagerungszustandes || S. 24 PDF || durch den Stellvertreter des Monarchen – also durch ihn selbst – hielt er für unvereinbar mit der Würde des Thrones. Für eine Systemänderung aber war er, der Repräsentant des Neoabsolutismus seit 1851, nicht die richtige Person, das wußte er, und es wäre auch gegen seine Überzeugung gewesen. Daß in Ungarn etwas Entscheidendes geschehen müsse, so oder so, davon war Erzherzog Albrecht schon seit geraumer Zeit überzeugt, und er hatte Mitte Februar 1860 in einer großen Denkschrift auch Rezepte empfohlen72. Der Kaiser hatte die Vorschläge nicht aufgreifen wollen, statt dessen nahm er nun das Rücktrittsgesuch schnell an. Schon am 30. März eröffnete er den Ministern, daß er Erzherzog Albrecht entheben und FZM. Ludwig Ritter von Benedek an seine Stelle setzen wolle. Benedek, der erfolgreiche General ungarischer Abstammung, war bei dieser Sitzung schon anwesend, die Entscheidung war also wirklich schnell gefallen73.

Die Öffentlichkeit mußte noch warten, denn die Ablöse Albrechts sollte benützt werden, um dem Lande zugleich „eine unüberschreitbare Grenzlinie“ dessen zu ziehen, was politisch möglich war. Franz Joseph war also bemüht, den symbolträchtigen Wechsel an der Spitze und die politische Wendung nicht als Zugeständnis erscheinen zu lassen. Dazu mußte sich aber die Regierung darüber einigen, wie sie in Ungarn weiter vorgehen wollte und vor allem was das politische Hauptprojekt, die Selbstverwaltung, für Ungarn bedeuten konnte. So kam es zu drei ausführlichen Sitzungen über die Ungarnpolitik der Regierung74. Das Protokoll der ersten Sitzung ist wegen der eigenhändigen Ministerkorrekturen und wegen seiner Ausführlichkeit ein ganz außerordentliches Aktenstück. Alle Minister beteiligten sich an der Debatte, Thun gab eine lange Korrektur zu Protokoll, Gołuchowski und Thierry fügten lange Ergänzungen bei, und Nádasdy gab seine Stellungnahme überhaupt in schriftlicher Form dem Protokollführer, der sie unverändert einfügte, was aus der ungewöhnlichen Ich-Form ersichtlich ist. Sie umfaßt ganze 29½ Spalten im Originalprotokoll75. Die Fragen, die der Kaiser eingangs stellte, zeigen, daß er in wesentlichen Punkten von der bisherigen Linie abzuweichen bereit war. Sie liefen nämlich darauf hinaus, die nach dem militärischen Sieg von 1849 durchgesetzte Zerschlagung des Landes in fünf Teile rückgängig zu machen. Die Meinung der Konferenzteilnehmer war gespalten, Franz Joseph entschied sich aber in laufender Sitzung im Sinne der ungarischen Forderungen für einen einzigen Landtag anstatt fünf (Thun meinte lakonisch, es ginge nicht darum, was wünschenswert, sondern was möglich sei, und fünf Landtage seien undurchführbar), und ebenso für die Zusammenziehung der fünf Statthaltereiabteilungen in eine einzige Statthalterei so wie früher. Trotz dieser klaren Entscheidung kam es tags darauf und am 2. April zu weiteren Diskussionen. Die Mehrheit schien Angst vor ihrer Courage zu haben und war dafür, die Sache noch offen zu lassen, nur Gołuchowski und Benedek forderten rasches und entschiedenes Handeln, || S. 25 PDF || wie es der Kaiser am 30. März beschlossen hatte. Franz Joseph verzichtete daraufhin auf die weitere Einbeziehung der Konferenz.

Am 19. April teilte er den Ministern seine Entscheidung mit: er war bei seinem Beschluß vom 30. März geblieben. In diesem Sinne wurde das Handschreiben vom 19. April 1860 an FZM. Ritter von Benedek erlassen. Mit diesem Handschreiben wurde der Umschwung öffentlich gemacht76. Nach der Mitteilung von der Abberufung Erzherzog Albrechts und der Ernennung Benedeks verkündete es im wesentlichen die prinzipielle Aufhebung der verhaßten fünf Verwaltungsgebiete durch die Zusammenlegung der Statthaltereiabteilungen in eine Statthalterei in Ofen, die Wiederherstellung von Komitatsverwaltungen und eine Komitatsverfassung und die Absicht, einen Landtag einzuberufen. Die Verbindung zur Gesamtmonarchie und zum Ministerprogramm war hergestellt durch den Nebensatz „damit das in allen Kronländern einzuführende Prinzip der Selbstverwaltung durch Orts-, Bezirks- oder Komitatsgemeinden, durch Landtage und Landtagsausschüsse auch in Meinem Königreiche Ungarn zur Geltung gebracht werde“. So unscharf die Formulierungen des Handschreibens vom 19. April auch waren, es bedeutete doch nach zehn bitteren Jahren das Ende der Unterwerfungspolitik, es eröffnete „feierlich den neuen von Franz Josef gegenüber Ungarn eingeschlagenen Kurs“ (Redlich77), es war ein „Versöhnungsversuch“ (Brandt78). Ein Versuch deswegen, weil es zur Versöhnung immer zwei braucht. Die Frage war, ob die andere Seite auf das Angebot eingehen würde.

Nach der ersten Begeisterung über den Abgang des Erzherzog Generalgouverneurs breitete sich bald Skepsis aus. Benedek sah, daß sich vor allem die Protestantenfrage dazu eignete, durch Nachgeben zu einer Beruhigung zu kommen. Er deponierte in Wien, „daß er den Gehorsam im Lande nicht herstellen könne, ehe nicht in dieser Angelegenheit dem Widerstande der Vorwand religiöser Pflichtgefühle benommen werde“79. So kam es schon drei Wochen nach seiner Ernennung zu zwei ausführlichen Ministerkonferenzen und zum Handschreiben vom 15. Mai 1860 80. Dieses gestattete, die Ausführung des Protestantenpatents – immerhin eines Gesetzes – aus Gewissensgründen unterlassen zu dürfen. Zugleich wurde eine Amnestie gewährt. Zum Sprecher des Versöhnungskurses und der Anregungen Benedeks in der Ministerkonferenz wurde Justizminister Nádasdy, während Thun bis zum offenen Demissionsangebot ging, obwohl auch er grundsätzlich einen Kompromiß anstrebte. Während in der politischen Frage Thun den ungarischen, Nádasdy aber den reichszentralistischen Standpunkt favorisiert hatte, war es hier umgekehrt, sie hatten ihre Rollen vertauscht. Die ist ein Beispiel dafür, daß allzu einfache und pauschale Zuordnungen problematisch sind. Als Fazit dieser ganzen Vorgänge in der ungarischen Frage kann man sagen, daß sich der Kaiser – denn von ihm und nicht von der Regierung war die Initiative ausgegangen – für eine gewisse Zeit freigespielt hatte. || S. 26 PDF || Die Beruhigung war freilich nur eine oberflächliche. Von außen kommende Faktoren bewirkten, daß in Ungarn weiterhin große Unruhe herrschte. Dazu ist der Selbstmord István Graf Széchenyis am 8. April, der das Land tief erschütterte, ebenso zu zählen wie die erfolgreiche Landung Garibaldis auf Sizilien am 11. Mai, die in gewissen Kreisen sogar die Hoffnung auf Rückkehr Ludwig Kossuths mit Garibaldis Hilfe weckte81. Immerhin beschäftigte Ungarn die Ministerkonferenz für einige Zeit nicht mehr so sehr.

Die Finanzfrage: Scheitern der Anleihe und Selbstmord des Finanzministers Freiherr v. Bruck – Beginn der internen Verhandlungen über den Staatsvoranschlag für 1861 - Retrodigitalisat (PDF)

Die Finanzfrage und der Staatshaushalt beschäftigten die Konferenz nach dem Thema „verstärkter Reichsrat“ am zweithäufigsten, nämlich 27 mal in sechs Monaten, nicht gerechnet die indirekten Erwähnungen bei anderen Tagesordnungspunkten. Sechs Monate deshalb, weil in den Monaten März und April, den ersten beiden des vorliegenden Bandes, überhaupt nicht davon die Rede war. Erst am 8. Mai wurde zum erstenmal das zukünftige Budget für 1861 erwähnt. In diesen beiden Monaten war dennoch Entscheidendes geschehen: die Anleihe, die die Ministerkonferenz in der Nacht vom 2. auf den 3. März gebilligt hatte, war kläglich gescheitert und Finanzminister Karl Freiherr v. Bruck, 1848–1851 Handelsminister und seit 1855 Finanzminister, hatte sich das Leben genommen.

Seit Bruck Finanzminister war, hatte er sich so wie seine Vorgänger bemüht, die Währung und den Staatshaushalt zu sanieren. Es galt ja seit dem 22. Mai 1848 der Zwangskurs für Banknoten, euphemistisch formuliert als „gesetzliche Annahme der Banknoten nach ihrem Nennwerte“, und die Beschränkung der freien Umwechselung von Banknoten in Silbergeld. Es war das Ende einer stabilen Metallwährung gewesen und der Beginn des Auseinanderklaffens des wahren Wertes von Silbergeld und Banknoten, das sogenannte Agio, eine faktische Abwertung des Papiergeldes gegenüber dem Metallgeld82. Ebenso war seit 1848 der Staatshaushalt der Monarchie nicht mehr aus den roten Zahlen herausgekommen. Nach den Plänen Brucks hätte nun am 1. Jänner 1859 wieder die freie Konvertierbarkeit beginnen sollen. Die ältere Literatur vertritt die Ansicht, daß allein die verhängnisvolle außenpolitische Entwicklung, d.h. die Neujahrsansprache Kaiser Napoleons III. und der Krieg von 1859, die Währungssanierung zunichte machten. Harm-Hinrich Brandt kommt in seiner tiefschürfenden Untersuchung über die Staatsfinanzen im Neoabsolutismus zum Ergebnis, daß die Währungsfrage im Herbst 1858 noch keineswegs gelöst und der Erfolg für Bruck gar nicht sicher war, letzten Endes weil die Strukturprobleme der Monarchie nicht gelöst waren. Eines ist jedenfalls sicher: „Des Beweises, daß seine Maßnahmen tragfähig waren, ist Bruck durch die || S. 27 PDF || Neujahrsansprache Napoleons enthoben worden.“83 Nach dem Krieg begann Bruck von vorne. Da die rasche Währungssanierung vorerst absolut unmöglich geworden war, begann er nun einerseits mit der Sanierung des Staatshaushaltes, andererseits mit dem Versuch, das strukturelle Problem anzugehen: das Vertrauen des Kapitalmarktes durch Abwendung vom Absolutismus und Hinwendung zum Konstitutionalismus wiederzuerlangen. Der Finanzminister hatte auf diesem Weg durchaus einige Erfolge zu verzeichnen. Zuerst hatte er sich im August 1859 in die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Ministerprogramms hineinreklamieren können84. Im November 1859 hatte die Budgetsparkommission mit der Arbeit begonnen, von der wesentliche Unterstützung und Argumente im Kampf gegen das zu große Militärbudget zu erwarten waren85. Im Dezember war die unabhängige Staatschuldenkommission eingesetzt worden, ein Vertrauenssignal an den Kapitalmarkt86. Schließlich war Anfang März das Patent über den verstärkten Reichsrat erschienen, ein ganz wichtiger Erfolg auf dem Sanierungsweg, gehörte doch die Prüfung des Voranschlags zu seinen Aufgaben. Zugleich hatte Bruck die Begebung einer großen Anleihe vorbereitet und die Zustimmung der Ministerkonferenz erhalten87. Ein Teil des Erlöses aus dieser Anleihe sollte zur Rückzahlung der Schuld des Staates an die Nationalbank verwendet werden und damit auch der Währungssanierung dienen. Zu den Erfolgen Bruck ist auch zu zählen, daß der Kaiser wirklich von der Notwendigkeit des Sparens überzeugt worden war.

Am 15. März 1860 genehmigte der Kaiser den Vortrag Brucks betreffend die Anleihe. Die entsprechende Kundmachung des Finanzministers wurde am 24. März ausgesendet, die Zeichnungsfrist lief zwei Wochen vom 27. März bis zum 7. April. Sofort stellte sich heraus, daß die Anleihe nicht angenommen wurde. Brandt hat diesen „Vertrauensschwund gegenüber der politischen und finanziellen Regenerationsfähigkeit Österreichs“, der zugleich auch „ein Ansehensverlust Brucks in den Schichten, deren Exponent er war“, sowie die verzweifelten Versuche der Finanzverwaltung, zeichnungswillige Bankiers aufzutreiben, genau dargestellt88. Der 20. April wurde zum Schicksalstag. Brucks Vortrag, daß anstatt der ausgeschriebenen 200 Millionen Gulden nur 76,2 Millionen gezeichnet worden waren, trägt dieses Datum. Am Abend dieses Tages wurde Bruck als Zeuge im Prozeß gegen den Direktor der Credit-Anstalt Franz Richter wegen des Armeebeschaffungsskandals einvernommen. Eine Audienz beim Kaiser am 21. April verlief noch erfolgreich. Am Abend des darauffolgenden Tags, ein Sonntag, fand Bruck in seinem Büro, völlig überraschend, das kurze, ungnädige Entlassungsschreiben vor. Der Minister glaubte diesem plötzlichen Vertrauensverlust und den Verdächtigungen und Intrigen, die zur Entlassung geführt haben mochten, nur mit dem freiwilligen Tod begegnen zu können89. Der Freitod erschütterte die Öffentlichkeit, so wie der Selbstmord || S. 28 PDF || des FML. August Friedrich Freiherr v. Eynatten, des Hauptverdächtigen in der Armeebeschaffungsaffäre, in der Nacht vom 7. auf 8. März und der Freitod des Grafen Széchenyi am 8. April dieses Jahres jeder auf seine Weise die Öffentlichkeit beschäftigt und erschüttert hatten.

Das Scheitern der Anleihe wurde in der Ministerkonferenz gar nicht besprochen. Brucks Tod gab der Konferenz dreimal Anlaß zu einer Erörterung90. Die vorwiegend taktischen Äußerungen der meisten Minister berühren eher peinlich91. Nachfolger Brucks wurde Ignaz Edler von Plener. Er war Finanzlandesdirektor in Galizien gewesen und im Oktober 1859 als Referent in den ständigen Reichsrat berufen worden92. Sehr bald zeigte sich, daß der neue Mann genau die Anliegen seines Vorgängers konsequent, zäh und gewandt weiterverfolgte.

Zum erstenmal wurde dies sichtbar, als der Vertreter des Armeeoberkommandos in der Ministerkonferenz am 8. Mai selbstzufrieden berichtete, es sei gelungen, das Budget für 1861 auf 83 Millionen zu vermindern, um im selben Atemzug weitere 32 Millionen zu fordern. Plener ließ sofort verstehen, daß er die Forderungen für weit überhöht halte und kündigte eine schriftliche Replik an. Daraufhin begann eine scharfe Auseinandersetzung zwischen den beiden Zentralstellen, die Ende Juni in die Ministerkonferenz gelangte und zu einer Grundsatzdebatte führte93. Plener rechnete zuerst vor, daß das Armeeoberkommando tatsächlich 108 Millionen Gulden verlange, er könne aber nur 93 Millionen zugestehen. Das AOK. blieb bei den 108 Millionen. Plener machte daraufhin ein dramatisches letztes Maximalangebot von 100 Millionen – er kam also den Militärs bis zur Mitte entgegen – und drohte, diese Summe einfach ins Budget einzustellen, wozu er berechtigt sei, und die Ministerkonferenz anzurufen. Daraufhin lenkte der Armeeoberkommandant Erzherzog Wilhelm ein, allerdings nur unter der Bedingung, daß er ein allfälliges Nachtragsbudget einreichen könne. Diese Lösung wurde in der Konferenz vom 23. Juni vom Kaiser abgesegnet. Gewiß war es für diesen, für den Armeeoberkommandanten Erzherzog Wilhelm und für seinen Stellvertreter FML. Joseph Ritter v. Schmerling nicht angenehm zu hören, was ihnen der neugebackene Leiter des Finanzministeriums zu sagen hatte: „Das Defizit sei das gefährlichste Übel, an welchem wir leiden. Wenn Österreich seine Stellung als Großmacht in der nächsten Zukunft nur durch Opfer behaupten kann, die seinen Bankrott notwendig herbeiführen, so sei es angezeigt, auf diese Stellung – wenigstens temporär – zu verzichten. Reichsrat v. Plener besitze keine Kenntnis vom Militärwesen und vermöge nicht anzudeuten, wo sich nebst den bereits stattgefundenen, allerdings bedeutenden Standesreduktionen, || S. 29 PDF || noch weitere namhafte Ersparungen erzielen lassen. Aber an der Möglichkeit zweifle er nicht, sobald der ernste Ah. Wille ausgesprochen und infolgedessen auch das bestehende System verbessert wird.“94

Nach dem Teilerfolg in der Budgetfrage und nach dieser Ermahnung eröffnete Plener sofort eine neue Front und forderte in derselben Sitzung, wenn auch mit diplomatischem Geschick formuliert, die Wiedererrichtung des Kriegsministeriums, also die Aufhebung der im Neoabsolutismus geschaffenen Sonderstellung für die Armee. Der Innenminister, der Justizminister und der Ministerpräsident sekundierten Plener, das heißt, der neue Mann hatte sich im Kabinett in wenigen Wochen eine starke Stellung erarbeitet. (Der Kaiser wich noch aus, aber nur vier Monate später wurde ein Kriegsminister ernannt.)

Der Kampf um die Reduktion des Militärbudgets und die Forderung nach einem Kriegsminister, der so wie die anderen Minister in eine Gesamtverantwortung eingebunden war, stellten nicht die einzigen Vorstöße Pleners dar. Schon vorher, Mitte Mai, hatte er an einer anderen noch von Bruck eröffneten Front einen geschickten Zug getan. Bruck hatte am 17. April – wenige Tage vor seinem Tod – mit einem Vortrag das Ergebnis der Beratungen der Budgetsparkommission vorgelegt. Die Kommission hatte schärfste Kritik an der Militärverwaltung geübt. Plener schlug nun – am 17. Mai – vor, den Bericht und die Protokolle der Kommission sowie den von ihr ausgearbeiteten Entwurf eines Budgets für 1861 in Druck zu legen und an die Minister und die Mitglieder des verstärkten Reichsrates auszuteilen95. Mit diesem Vorschlag rief er den Zorn des Ministerpräsident hervor. Rechberg tadelte in einer gegen seine Gepflogenheit sehr langen Wortmeldung die Vorgangsweise Brucks, weil er die Konferenz übergangen habe, und lehnte die Mitteilung der Kommissionsunterlagen an die Reichsräte ab. Rechberg sah sich sogar, auch das ist bei ihm sehr selten der Fall, zu einer Einfügung ins Protokoll veranlaßt. Die anderen Minister traten Rechberg bei, nur Thun unterstützte den Leiter des Finanzministeriums. Obwohl Plener fast allein gelassen war, beharrte er auf seiner Meinung. Am 19. Mai kam man keinen Schritt weiter, erst am nächsten Tag wurde im Beisein des Kaisers ein Kompromiß gefunden und von diesem gebilligt. Ein neuer ausführlicher Bericht des Vorsitzenden der Kommission „mit Weglassung aller leidenschaftlicher Ausfälle und sonst unpassender Äußerungen“ sollte verfaßt werden. Das Budget der Kommission sollte nicht aus der Hand gegeben, aber von den Ministern „sorgfältig benützt“ werden. In Bezug auf die Protokolle sei abzuwarten, ob der Reichrat sie verlange96. Auch hier mußte Plener also zurückstecken, doch hatte er wieder eine sehr offene Diskussion hervorgerufen, die die ganze Problematik des ständigen Defizits aufzeigte. Am 7. Juni, eine Woche nach der Eröffnung des verstärkten Reichsrates, gab er der Konferenz eine „vorläufige Hauptübersicht“ des Budgets für 1861: sie wies eine 10%ige Neuverschuldung auf 97!

|| S. 30 PDF || Brandt hat die Situation der Regierung gegenüber dem verstärkten Reichsrat treffend formuliert: „Es war dem Ministerium nicht gelungen, aus eigener Kraft jenes strukturellen Defizits Herr zu werden, das aus der exzeptionellen Stellung des Militärs im Staate entsprang, und von dem die stärkste Gefährdung des absolutistischen Regimes ausging.“98 Wie würde der verstärkte Reichsrat dieses Budget aufnehmen?

Versuch eines Befreiungsschlags: das Handschreiben vom 17. Juli - Retrodigitalisat (PDF)

Wie standen die Dinge zur Jahresmitte? Die Vorbereitung der Selbstverwaltung kostete viel Zeit und schritt nur langsam voran. Die Auffassungsunterschiede zwischen den Ministern, von denen schon die Rede war, konnten auch jederzeit zu Spannungen in der Konferenz führen bis hin zu Demissionsangeboten99. FML. Benedek bereiste Ungarn, um sich einen zuverlässigen Überblick zu verschaffen. Trotz des Wechsels an der Spitze und des Handschreibens über das Protestantenpatent war dort von einer Entspannung nichts zu bemerken. Der finanzielle Druck hatte nicht abgenommen, ein ausgeglichener Staatshaushalt, der der Regierung den Rücken frei gemacht hätte, war nicht in Sicht. Der verstärkte Reichsrat hatte vier Sitzungen abgehalten. Es hatte taktische Geplänkel gegeben, es ließ sich aber noch keine Entwicklungsrichtung erkennen.

Immerhin hatte die Regierung bei der letzten Reichsratssitzung vor der Sommerpause, am 21. Juni, eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei der Beratung über die Grundbuchsordnung, die sie vorgelegt hatte, um den Reichsrat bis zur Vorlage des Budgets zu beschäftigen, war es zu einem kleinen Eklat gekommen. Der altkonservative Reichsrat aus Ungarn Johann Graf Barkóczy hatte seinen Austritt aus dem Komitee zur Beratung der Grundbuchsordnung erklärt, weil dieses nicht nur die formale Seite prüfen sondern in die Materie eintreten wollte100. Die Taktik der Altkonservativen ging aber dahin, sich auf keine legislatorische Tätigkeit einzulassen, die ja ihrer Meinung nach ausschließlich dem ungarischen Landtag zustand. Nur das Budget sollte beraten und zum Hebel für die weitere Vorgangsweise benützt werden. Der Austritt Barkóczys hatte eine Kontroverse hervorgerufen, während der es auch zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen ihm und Justizminister Nádasdy gekommen war101. Anton Graf Szécsen hatte nun einen Antrag formuliert, der sowohl die Wahl eines Ersatzmannes als auch die Wahrung des inhaltlichen Standpunktes der Ungarn ermöglichte. Der Kern der äußerst gewundenen Formulierung besagte, daß „die Entscheidung über die speziellen Gesetzesvorlagen [. . .] bis zur Beratung des Berichtes über den Staatsvoranschlag vorbehalten bleibt“102. Dieser Antrag, der auf eine wenn auch befristete Verweigerung eines Hauptzweckes des verstärkten Reichsrates – Beratung von allgemeinen Gesetzen – hinauslief, war mit einer || S. 31 PDF || Mehrheit von 33 Stimmen angenommen worden. Obwohl diese Abstimmung nicht namentlich erfolgte und es daher nicht überprüfbar ist, wer für den Antrag Szécsen gestimmt hatte, dürfen wir darin schon genau die zukünftige Majorität (34 Stimmen) erkennen, die dann zum Oktoberdiplom geführt hat. Solche Szenen verstärkten natürlich die Nervosität der Regierung.

In der Öffentlichkeit schließlich waren die Erwartungen durch die Einberufung des verstärkten Reichsrates ohnehin hoch gespannt, und die liberale Presse ließ sich in bezug auf „konstitutionelle Tendenzen“ nicht in den Griff bekommen. Dies führte auch zur dramatischen Ansage des Kaisers in der Ministerkonferenz am 29. Juni, er sei fest entschlossen, diesen Tendenzen nicht nachzugeben. Eine Repräsentativverfassung gehöre in Österreich „zu den Unmöglichkeiten“103.

So standen die Dinge zur Jahresmitte. Um aus dieser Lage herauszukommen und dem Druck ein Ventil zu verschaffen wurde Anfang Juli 1860 die Idee eines Zugeständnisses entwickelt, nämlich die Wiederbelebung des alten landtäglichen Steuerbewilligungsrechtes. Dies war nicht die nach vorne weisende Budgethoheit eines Parlaments, sondern das altehrwürdige Instrument aus der Zeit des landtäglichen Traktierens mit dem Fürsten – und dennoch kein Widerspruch zur Budgethoheit. Damit konnte man aber vielleicht die gemäßigteren Ungarn und die cisleithanischen Autonomisten gewinnen, es konnte ein weiteres Vertrauenssignal an die Finanzwelt sein, man konnte die Konstitutionalisten hinhalten, und für den Kaiser mochte dieser Weg noch gangbar sein als ein freiwilliges, von niemandem erzwungenes Zugeständnis.

Zum Anlaß, mit dieser Idee hervorzutreten, wurde der Bericht des neuen Generalgouverneurs in Ungarn FML. Benedek über die Lage im Land. Seine Inspektionsreisen waren deprimierend verlaufen. Die Berichte darüber scheinen verloren zu sein104, doch bietet das Protokoll der Ministerkonferenz vom 5. Juli – es war die erste Donnerstagkonferenz des neuen Monats – einen ausgezeichneten Ersatz. Vielleicht besser als ein schriftlicher gab der mündliche Bericht wieder, wie es um Ungarn stand. Die militärische Kürze, die unverblümte offene Rede des über jeden Verdacht einer politischen Parteienstellung erhabenen Generals sind im Text des Protokollführers meisterhaft festgehalten, und die vier kurzen, eigenhändigen Korrekturen und Ergänzungen Benedeks bestätigen eindrucksvoll, daß er seinen Bericht und seine Analyse im wesentlichen richtig wiedergegeben fand. Das Land befinde sich am Rande der Revolution. Die zentralen politischen Forderungen erschienen als nicht verhandelbar. Ohne diese Konzessionen könne die Ruhe nur mit einem außerordentlich großen militärischen Aufwand gewahrt werden. Das war Benedeks Befund. Mindestens so erstaunlich wie der Bericht des Generals ist die darauffolgende Wortmeldung des Justizministers, der „nach seinen eigenen Quellen“ alles bestätigte und dann nichts weniger als die „Erlassung einer allgemeinen Konstitution für das ganze Reich“ als Ausweg vorschlug – eine Woche nach der zitierten Äußerung des Kaisers, eine solche nicht gewähren zu wollen. Die spitze Bemerkung des Innenministers, Nádasdy habe seine Meinung bedeutend geändert, brachte diesen nicht in Verlegenheit. Er habe allerdings seine Meinung geändert, weil er sich überzeugt habe, || S. 32 PDF || daß starres Festhalten unter den gegenwärtigen Verhältnissen zu keinem guten Ende führen werde. Auch Thun kritisierte den Justizminister wegen des Vorschlags einer Konstitution. Statt dessen müsse man den Reichsrat zu einem guten Ende bringen und sich dazu mit ungarischen und nichtungarischen Mitgliedern verständigen. Dann und an dieser Stelle brachte er das oben erwähnte neue Element ins Spiel. Statt einer Konstitution könne „eine Zusicherung [. . .], daß Se. Majestät von nun an keine neue Steuer und kein neues Staatsanlehen ohne vorläufige [d.h. vorausgehende] Zustimmung des verstärkten Reichsrates anzuordnen geruhen“, gegeben werden. Dieser recht überraschend auftauchende Vorschlag fand die ausdrückliche Zustimmung Nádasdys und Gołuchowskis. Plener war skeptisch. Er befürwortete die „Verleihung einer konstitutionellen Grundlage des Staatsorganismus im ganzen“ und weitgehende Konzessionen an Ungarn. Mit halben Maßnahmen sei nichts gewonnen. Der Kaiser beharrte am Ende zwar energisch auf dem Standpunkt des 29. Juni, zeigte sich aber bereit zu dem von Thun vorgeschlagenen Zugeständnis. Man hat in der Tat den Eindruck, daß dieser Punkt schon vorher abgesprochen worden war105. Jedenfalls wird hier die sich abzeichnende Koalition zwischen den Altkonservativen und dem böhmischen Hochadel sichtbar, ebenso die Geneigtheit des Kaisers, dieser Gruppierung zu folgen, während er den Vorstoß Nádasdys noch scharf abwehrte.

Nicht nur der erste Tagesordnungspunkt, sondern das ganze Protokoll vom 5. Juli ist ein beredtes Zeugnis von der Gefährlichkeit der Lage vor allem in Ungarn und gleichzeitig von der Ratlosigkeit des Kabinetts. Das an diesem Tag gegebene Zugeständnis wurde in vier mühsamen Sitzungen konkretisiert106. Nicht nur der exakte Wortlaut, sondern auch in welcher Form und wann es bekanntgemacht werden sollte, fand in der Konferenz sehr unterschiedliche Ansichten. Möglichst bald, fanden die einen, damit es als Zugeständnis motu prorpio empfunden werde. Thun meinte, besser sei es erst beim Schluß des verstärkten Reichsrates, als krönender und um so wirkungsvoller Abschluß, als „letztes feierliches Wort“. Die Mehrheit war für eine rasche Verkündigung. Am 17. Juli wurde es in der Form eines Handschreibens an den Präsidenten des Reichsrates Erzherzog Rainer über eine Erweiterung des Wirkungskreises des verstärkten Reichsrates bekanntgegeben. Zwei Tage später wurde das Plenum des Reichsrates nur zum Zweck der Mitteilung des Handschreibens aus der Sommerpause geholt, wobei jede Diskussion unterbunden wurde.

Das Handschreibens vom 17. Juli 1860 band also die Einführung neuer Steuern, die Erhöhung der direkten Steuern, der Verzehrungssteuer und der Gebühren und die Aufnahme neuer Anleihen an die Zustimmung des verstärkten Reichsrates – allerdings ausgenommen in Kriegsgefahr. In dieser staatsrechtlichen Manifestation verknüpften sich in eigenartiger Weise die verschiedensten Handlungsstränge und Politikfelder: die ungarische Krise, die finanzielle Krise und das Tauziehen um die Gestaltung der politischen Zukunft zwischen Absolutismus, Föderalismus und Liberalismus. Bei der Beurteilung des Schreibens muß man zwischen der langfristigen Bedeutung und der unmittelbaren Wirkung unterscheiden. || S. 33 PDF || In der Theorie, in historisch-staatsrechtlicher Hinsicht war es ein großer Schritt, indem es wieder an das seit langem zurückgedrängte und z.T. direkt außer Kraft gesetzte ständische Steuerbewilligungsrecht des vorabsolutistischen, dualistischen Ständestaates anknüpfte und, nach vorne weisend, „das parlamentarische Budgetrecht in einem strategisch nicht unwichtigen Teilbereich verwirklichte“107. Insofern waren die Superlative, mit denen einige Minister die Neuerung bezeichneten, gerechtfertigt108. Gleichzeitig war die Konzession von geringer praktischer Bedeutung, denn „moralisch“ war der Kaiser durch den Umstand, daß der neue verstärkte Reichrat das Budget prüfte, bereits genauso gebunden, wie Rechberg feststellte109. Das Kräfteparallelogramm wurde also nicht wesentlich verändert. Noch enttäuschender war schließlich die politische Wirkung bzw. die Wirkungslosigkeit des Handschreibens. Die altkonservativen Ungarn im Reichsrat und die sich abzeichnende Majorität ließen sich von ihren Zielen und ihrer Vorgangsweise ebensowenig abbringen wie die Liberalen, die in der Konzession natürlich keinen Ersatz für eine ordentliche parlamentarische Budgethoheit sahen110. Eine Entlastung für die Staatsfinanzen folgte daraus ebensowenig wie eine Beruhigung der Öffentlichkeit. Vom 19. Juli an kam es z. B. in Pest täglich zu Zusammenrottungen ohne ausgesprochenen Beweggrund. Erst das energische Eingreifen Benedeks beendete die Kundgebungen111. So erwies sich der geplante Befreiungsschlag letzten Endes als ein Schlag ins Wasser. Mit halben Maßnahmen war, wie Plener gesagt hatte, nichts gewonnen.

Die Einbeziehung der Öffentlichkeit - Retrodigitalisat (PDF)

Das fehlende Vertrauen des Kreditmarktes in die Staatsverwaltung war auch eine Folge der fehlenden Transparenz. Konsequenterweise bemühten sich die Finanzminister Bruck und Plener darum, diese Transparenz herzustellen und der Öffentlichkeit die erforderlichen Informationen zu geben. Dies war schwierig in einem autokratischen und mißtrauischen Regime, das in der Pressefreiheit nur den Ruf nach Mitbestimmung erkannte. Die Einberufung des verstärkten Reichsrates, die Bruck durchgesetzt hatte, war ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die Öffentlichkeit. Auch wenn der Reichsrat selbst noch ein Honoratiorengremium war, hatte er hohe Öffentlichkeitswirksamkeit, wie die Diskussion um die Sitzungsprotokolle zeigte. Der neue Leiter des Finanzministeriums Plener wollte diese Öffentlichkeit extrem ausnützen, als er vorschlug, die Protokolle der Budgetsparkommission und ihren Voranschlag für 1861 zu drucken und an alle Reichräte zu verteilen112. Damit drang er nicht durch, aber immerhin stimmte Ministerpräsident Rechberg zu, daß der von der Regierung erstellte Voranschlag gedruckt und verteilt würde. Der Kaiser war einverstanden113.

|| S. 34 PDF || Auch als die Staatsschuldenkommission ihren ersten Bericht vorlegte, riet Plener zum Gang in die Öffentlichkeit114. Als die Antwort des Finanzministeriums auf diesen Bericht auf der Tagesordnung stand, war es Nádasdy, der zur Veröffentlichung riet115. Plener hatte gewiß nichts gegen die Publikation seines Vortrages, doch verhielt er sich vorsichtig und bemerkte, „die Veröffentlichung von Vorträgen über Verwaltungsmaßregeln [sei] derzeit außer Gebrauch gekommen“116. Rechberg meinte aber, die ausführliche Begründung werde das Publikum beruhigen. So wurden beide Vorträge am 11. Juli in der Wiener Zeitung publiziert. Am 29. Juni war von einem weiteren, geheimen Bericht der Kommission die Rede, und Rechberg befürchtete, die Publikation könne einen schlimmen Eindruck machen, Plener meinte aber, die Sachen seien so, „daß man deren Veröffentlichung eben nicht zu scheuen habe“117. Diesmal unterblieb die Publikation.

Am 20. Mai teilte Plener der Ministerkonferenz mit, daß er außerstande sei, das gesamte Budget für 1861 rechtzeitig zur Eröffnung des Reichsrates fertigzustellen. Man könne das Budget in einzelnen Teilen übergeben oder den Reichsrat vertagen. Von einer Vertagung wollte niemand etwas wissen, und der Kaiser behielt sich vor, das Budget in einzelnen Teilen zuzuweisen118. So geschah es dann auch. Ende Juni war das Budget fertig. Plener wählte diesen Zeitpunkt, um einen weiteren Schritt an die Öffentlichkeit anzuregen. Er wolle sich, führte er aus, nicht auf eine bloße Vorlage des Voranschlags für 1861 beschränken, sondern dem verstärkten Reichsrate auch ein Bild der späteren finanziellen Zukunft Österreichs geben. Die Regierung müsse zeigen, daß sie trotz der großen Schwierigkeiten nicht an sich verzweifle, sondern daß Mittel vorhanden seien, einen besseren Zustand herbeizuführen. Er werde sich aber von sanguinischen Hoffnungen fern halten und eine ganz nüchterne Darstellung der Sachlage geben. Niemand widersprach diesem so positiven Ansatz, und der Kaiser beauftragte Plener, einen Vortrag über die Finanzlage im allgemeinen und die Aussichten auf die Zeit nach 1861 zu erstatten119. Damit hatte Plener die Möglichkeit in die Hand bekommen, öffentlich kundzutun, was bisher nur in den engen Regierungszirkeln, z.B. in der Budgetsparkommission und in der Ministerkonferenz, heiß diskutiert wurde, nämlich daß das Armeebudget viel zu hoch war. Plener hat diese Möglichkeit hier noch verschleiert formuliert, aber er wußte sie dann zu nützen. Sie gewann im Lauf der Zeit um so größere Bedeutung, als die Majorität des verstärkten Reichsrates nicht diese Karte spielte, sondern, um den Kaiser für ihre staatsrechtlichen Pläne zu gewinnen, die Armee schonte und statt dessen die Bürokratie des Neoabsolutismus für die Finanzmisere || S. 35 PDF || verantwortlich zu machen suchte120. Die Zahlen aber, die Plener vorlegte, wirkten für sich.

Hier ist auf einen nicht uninteressanten formalen Aspekt hinzuweisen. Der verstärkte Reichsrat war kein Parlament, sondern ein dem Monarchen zugeordnetes Beratungsgremium. Der Kaiser allein wies dem Gremium die Gegenstände zu, nicht die Regierung. Zwar hatten die Minister Aufklärungen zu geben „über die von Seiner k.k. Apostolischen Majestät dem verstärkten Reichsrate zur Beratung zugewiesenen Vorlagen“ (§ 14 der Geschäftsordnung), es gab aber keine direkten Regierungsvorlagen wie im späteren parlamentarischen Reichsrat, die ein Minister mit einer „Regierungserklärung“ auf den Tisch des Hauses legen konnte. Alle Vorlagen mußten den Weg eines Vortrags an den Kaiser nehmen. So auch Pleners Ausführungen über die Finanzlage im allgemeinen. In der Sache aber wurde dieser Vortrag zum Ersatz für eine Budgetrede des Finanzministers. Die Absicht sprach sich natürlich herum, im Reichsrat erwartete man schon Mitte Juli „die baldige Mitteilung“121. Am 3. August erhielt der Vortragsentwurf die Zustimmung der Ministerkonferenz. Plener begnügte sich nunmehr nicht mit der indirekten Öffentlichkeit des Reichsrates, sondern beantragte an diesem 3. August die Ermächtigung zur Veröffentlichung des Vortrag, die er sofort erhielt – offenbar war die Sache vorbesprochen.

So erschien nun in der Wiener Zeitung vom 10. August der Vortrag „über die Finanzlage des Reiches und die Mittel zur Bedeckung des veranschlagten Abganges im Jahre 1861“. Hinter der Fassade des regierungsloyalen Optimismus wurde ein beträchtliches strukturelles, also dauerhaftes und sich daher stets vermehrendes Budgetdefizit sichtbar. Plener begann damit, daß für 1861 ein Defizit von 40 Millionen Gulden veranschlagt werde122. Für 1862 rechnete er mit einem „eventuellen Defizit“ von 43, für 1863 mit 49 Millionen. Durch Einsparungen in der Zivil- und Militärverwaltung und durch Rückgang des agiobedingten Münzverlustes könne dieses Defizit auf 25 Millionen herabgebracht werden. Diese Summe entspreche aber der budgetierten Schuldentilgung und den Summen für direkte Investitionen, die man ebensowenig zu den reellen Ausgaben zählen könne, wie Anleihen zu den reellen Einnahmen. Eine solche Argumentation war in der Ministerkonferenz von Gołuchowski und von Nádasdy angeregt worden. Plener hatte zwar auf die Zwiespältigkeit hingewiesen, sie aber dann doch übernommen123. Man könne also von einem ausgeglichenen Haushalt sprechen. Kassamäßig seien die Defizite bis 1862 gedeckt. So weit der Optimismus im Vortrag vom 10. August. Weniger optimistisch las sich der Vortrag, wenn man die Gründe für die kassamäßige Deckung und die Bedingungen für das Halten der genannten Defizitzahlen berücksichtigte. In diese Aussagen verpackte Plener seine kritische Botschaft, und man darf annehmen, daß die interessierten Leser die Botschaft verstanden. Die Deckung war nur vorhanden, || S. 36 PDF || 1. weil in den Jahren 1860 und 1861 in Summe über 40 Millionen aus der lombardischen Staatsschuldenentschädigung gemäß dem Züricher Friedensvertrag eingingen – eine einmalige Einnahme; 2. durch den Erlös der Lotterieanleihe von 76 Millionen Gulden, die zurückzuzahlen waren, und 3. wenn die eventuellen Nachtragsforderungen des Militärs wegen der Lage in Italien in der Höhe von 13 Millionen nicht in Anspruch genommen würden. Die Voraussetzungen, auf denen die Defizitberechnung von bloß 25 Millionen für die kommenden Jahre beruhte, waren 1. höchst ungewisse Einsparungen im Ziviletat von 8 Millionen, 2. ein Armeebudget von bloßen 85 Millionen – eine harte Forderung angesichts der heftigen Auseinandersetzungen in der Konferenz, 3. eine ebenfalls unwahrscheinliche baldige Besserung der Währung und 4. die Beibehaltung des per definitionem befristeten Kriegszuschlags zu den Steuern oder aber sein Ersatz durch eine Steuerreform, wobei die Bruckschen Steuerreformpläne gerade erst gescheitert waren. Zusätzlich zu diesen finanziellen Bedingungen nannte der Leiter des Finanzministeriums als allgemeine Bedingung die Wiedergewinnung des allgemeinen Vertrauens „durch glückliche innere politische Institutionen“. Für die Liberalen war das eine Umschreibung des Ausdrucks „Verfassung“!

Das alles wußten nun nicht nur die Reichsräte, sondern die gesamte interessierte Öffentlichkeit im In- und Ausland. Ungestraft konnte etwa „Die Presse“ schreiben: „Die Tatsache, daß wir in zwei Friedensjahren [1860 und 1861], ungeachtet die Kriegssteuern forterhoben werden, ein Defizit von 100 Millionen Gulden haben, welches wir fast ausschließlich durch neue Anleihen decken, und daß wir auch in das dritte Jahr [1862] die Zuversicht auf ein Defizit selbst dann mitnehmen müssen, wenn der Friede erhalten bleibt, – diese Tatsache enthält die bündigste Kritik unserer Finanzlage.“124 Die Rahmenbedingungen verschlechterten sich bald noch weiter. Schon am 11. September sah sich Plener veranlaßt, über die ständigen Zusatzausgaben zu klagen, die vom Militär wegen der Lage in Italien beantragt und vom Kaiser bewilligt wurden125.

Vorerst aber war der verstärkte Reichsrat am Zug, dem das Budget und die „Budgetrede“ vom Kaiser überwiesen worden waren. Am 6. Juni war das 21er-Komitee zur Beratung des Staatsvoranschlages gewählt worden. Es teilte sich zunächst in fünf Subkomitees, die im Lauf des Monats Juli und Anfang August die einzelnen Budgetkapitel prüften. Ab dem 6. August fanden die Plenarsitzungen des Komitees statt, in denen der Schlußbericht erarbeitet wurde. Am 27. August war die letzte Sitzung des 21er-Komitees. Sein Bericht wurde vom 10. September 1860 an im Plenum des verstärkten Reichsrates verlesen und debattiert. Daß die Regierung Zeitungsberichte über die Komiteeberatungen untersagte, wurde schon oben erwähnt. Mit um so größerer Spannung wartete nun die Öffentlichkeit auf den Schlußbericht und auf die Plenardebatte. „In diesem Dokument hoffen wir zu finden“, schrieb „Die Presse“, „was auf aller Lippen schwebt, [. . .], daß ein weiterer großer Schritt vorwärts in der Entwicklung unseres Staatslebens geschehe. Darin ist die Bevölkerung des ganzen Reiches von der Elbe bis zur Adria, von der Salzach bis zur Weichsel und diesseits wie jenseits der Leitha einig, daß der || S. 37 PDF || spannungsvolle Zustand zu einer Lösung unaufhaltsam drängt, daß eine neue Ordnung aufgebaut werden muß.“126

Die Regierung und der verstärkte Reichsrat im August und September 1860 - Retrodigitalisat (PDF)

Wie sollte die neue Ordnung aussehen? Ein voller Konstitutionalismus durfte es nicht sein, darin waren sich Kaiser und Regierung einig. Die ungarischen Maximalforderungen waren bekannt: vollständige Wiederherstellung der Verfassung. Unklar war, ob damit der Gesetzesstand vor 1848 gemeint war oder der Stand einschließlich der Aprilgesetze des Revolutionsjahres. Für die Regierung war beides unannehmbar, darauf hatte Rechberg in der Diskussion über die Lage in Ungarn am 5. Juli hingewiesen, gewissermaßen als Replik auf die von Benedek referierten Forderungen: „Wenn man übrigens nun vom legalen historischen Boden in Ungarn spricht, so trete die Frage auf, welcher ist dieser Boden? Die alte, vom Landtage selbst gestürzte Konstitution, oder die neue vom Jahre 1848?“127 Die Regierungsmehrheit selbst verfolgte das Ziel einer Mischung aus autonomer Selbstverwaltung und Beibehaltung einer starken Zentralbürokratie. Es sei nicht „zulässig, daß eine ständische Regierung neben der landesfürstlichen funktioniere“, meinte der Kaiser, und die Regierungsmehrheit formulierte, daß den autonomen Landesorganen „nur so viel übertragen werde, als ohne Gefährdung des Dienstes geschehen kann“128. Autonomie ja, Regierung nein, hieß das. Je länger sie aber zögerte, diesen Weg entschieden zu betreten, desto mehr wurde er von den weitergehenden Forderungen untergraben. Die Auseinandersetzungen in der Konferenz zwischen Gołuchowski, Thun und Plener waren ein Spiegelbild dieser Entwicklung.